この記事では、土地家屋調査士資格の試験日・試験内容・合格率についてまとめています。この資格に関心がある皆さま是非参考にしてください。

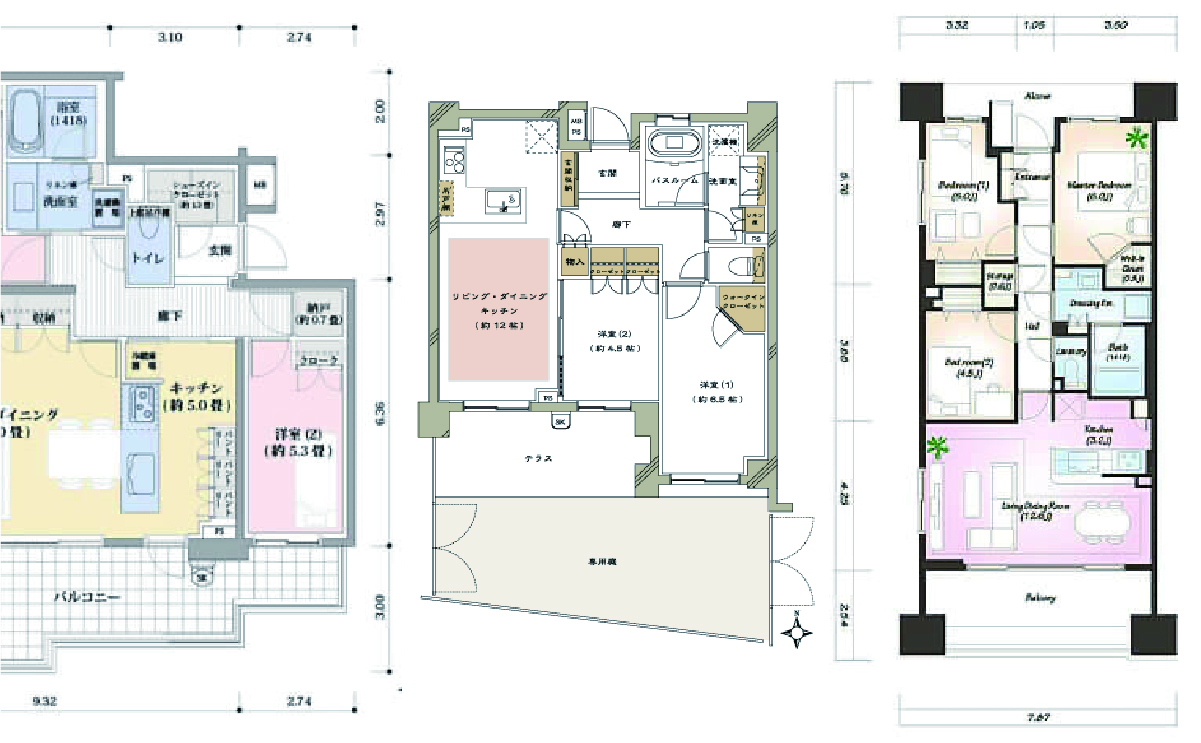

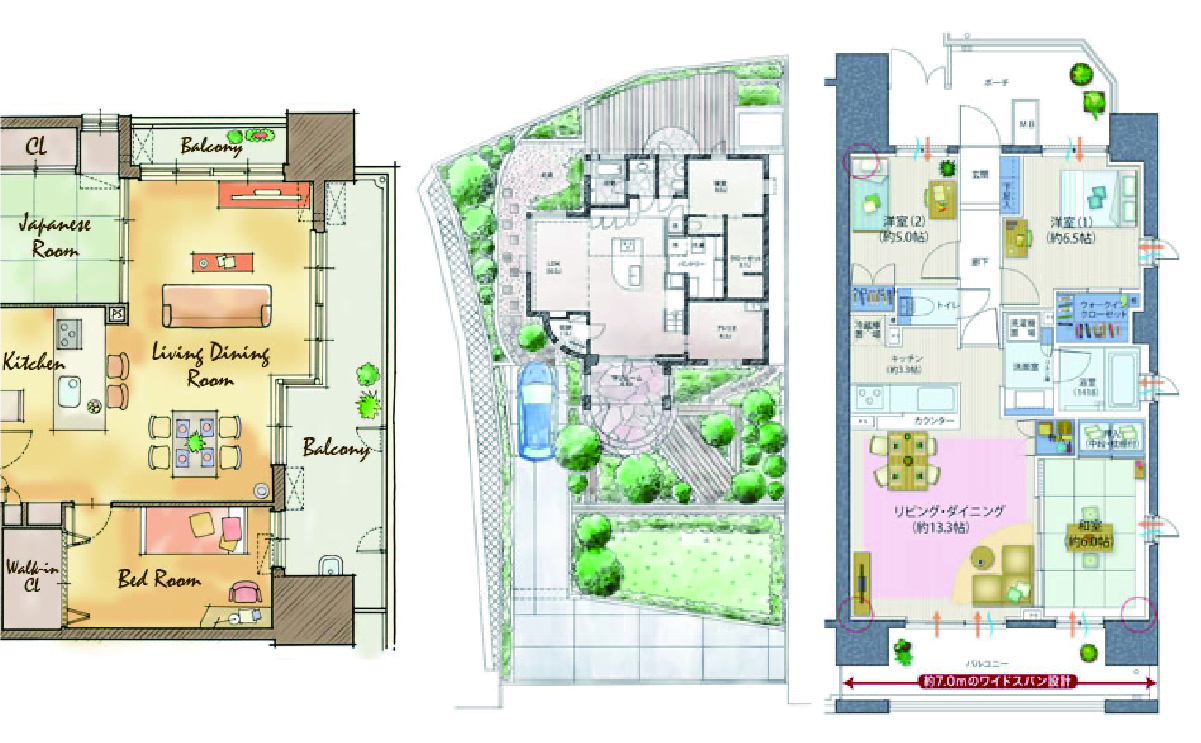

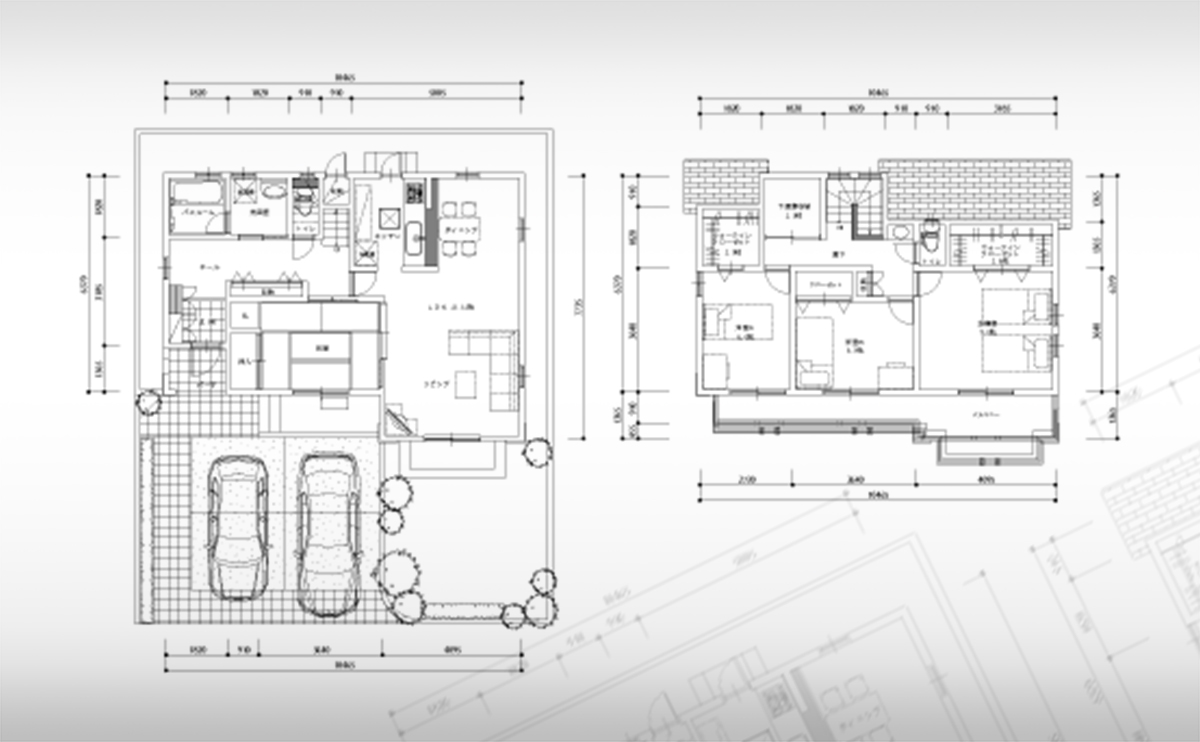

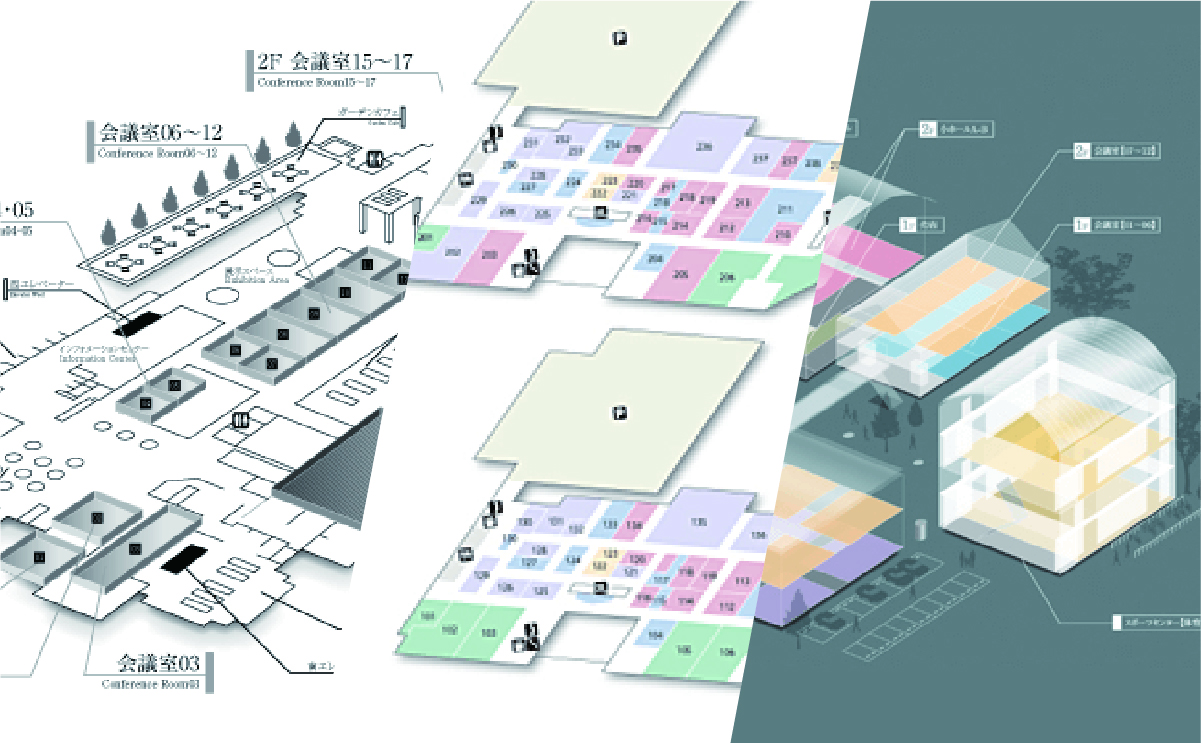

土地家屋調査士とは、あらゆる土地、建物、構造物の位置、高さ、大きさを測定し図面を作成して、不動産の表示に関する登記の申請手続き等を主に行います。土地家屋調査士によりその土地、建物、構造物の位置が地球上のどの場所に配置されるのかを登記によって法的にその存在を立証・保証するということです。いわゆる表題の登記です。(建物表題登記は申請しないと罰則規定があります。)それらの業務は土地家屋調査士にしかできない独占業務です。そう考えるとこの「土地家屋調査士」がいかに重要な職業であることがわかるのではないでしょうか?

それでは、土地家屋調査士資格について紹介していきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

土地家屋調査士資格試験の概要

土地家屋調査士試験は法務省が行う 土地家屋調査士 第6条第1項の規定による国家試験です。

- 筆記試験と口述試験(筆記試験の合格者対象)がある。

- 筆記試験「午前の部」「午後の部」に分けられる。

- 「午前の部」の免除条件:測量士補、測量士、一級、二級建築士の資格を有するもの。

- 9割程度の受験者が「午後の部」から受験しているという現状。

※ほとんどの人が「午前の部」を免除されて受験しています。

受験資格

年齢、学歴等に関係なく、どなたでも受験できます。

受験申込方法

受験の申込方法は以下の2通りです。

① 法務局へ直接持参して申請

② 郵送による申請

- 受験申請受付期間:2023年7月24日(月)~8月4日(金)まで

受験手数料

8,300円(収入印紙で納付)

土地家屋調査士資格の試験日と試験内容

試験日

- 筆記試験:2023年10月15日(日)

- 口述試験:2024年1月25日(木) ※筆記試験合格者のみ

試験内容

不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項であって、次に挙げるもの

筆記試験

- 民法に関する知識

- 登記の申請手続(登録申請書の作成に関するものを含む)及び審査請求の手続きに関する知識

- 土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって、次に挙げる事項

①平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む)

②作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む) - その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

口述試験

- 時間:15分程度

- 出題形式:面接形式での一問一答

- 試験内容:

・登記の申請手続き(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続きに関する知識

・その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

試験方法

筆記試験

午前の部

- 午前9時30分~午前11時30分(2時間)

- 多肢択一式:10問 60点満点(平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む)

- 記述式:1問 40点満点(作図(縮図及び伸図並びにこれを伴う地図の表現の変更に関する作業を含む)

午後の部

- 午後1時~午後3時30分(2時間30分)

- 多肢択一式:20問 50点満点(民法3問 不動産登記法16問 土地家屋調査士法1問)

- 記述式:2問 50点満点(土地書式1問 建物書1問)

口述試験

- 面接形式での一問一答

受験地一覧

東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松

土地家屋調査士試験の合格点と合格率

合格点と合格率

| 土地家屋調査士試験(午後の部) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基準点 足切り | 合格点 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||

| 択一式 | 記述式 | ||||||

| 2022年 | 37.5点 | 34点 | 79.5点 | 5,400人 | 4,404人 | 242人 | 9.7% |

| 2021年 | 32.5点 | 30.5点 | 73.5点 | 4,733人 | 3,859人 | 404人 | 10.5% |

| 2020年 | 32.5点 | 30点 | 71.0点 | 4,646人 | 3,785人 | 392人 | 10.4% |

| 2019年 | 32.5点 | 33点 | 76.5点 | 5,270人 | 4,198人 | 406人 | 9.7% |

| 2018年 | 35点 | 33.5点 | 81点 | 5,411人 | 4,380人 | 418人 | 9.5% |

| 2017年 | 37.5点 | 36点 | 81点 | 5,837人 | 4,600人 | 400人 | 8.7% |

| 2016年 | 30点 | 31.5点 | 74.5点 | 5,658人 | 4,506人 | 402人 | 8.9% |

| 2015年 | 32.5点 | 30点 | 73.5点 | 5,659人 | 4,568人 | 403人 | 8.8% |

| 2014年 | 35点 | 30点 | 74.5点 | 5,754人 | 4,617人 | 407人 | 8.8% |

| 2013年 | 30点 | 30点 | 71.5点 | 6,017人 | 4,700人 | 412人 | 8.8% |

午後の部でみておきましょう。合格点は直近10年でみると平均値で73.2点です。傾向としては2019年が76.5点で、2018年よりも下がっていますが上昇傾向です。合格率は直近10年でみると平均値で8.77%です。10%切ってますのでかなり狭き門であるといえます。傾向としては2019年が9.7%点でこれも上昇傾向にあります。

ちなみに人気の高い国家資格の難易度はというと

- 司法書士:3~4%

- 社会保険労務士:3~9%

- 行政書士:10~15%

- 宅地建物取引士:15%程度

社会保険労務士に合格率は近いのかなと思います。難関資格ですね。合格者は受験者数は大体4000人から5000人前後です。ここ10年は減少傾向にあります。ちなみに口述試験で不合格になる人はよっぽどでない限りほとんどいないようです。

合格発表

合格発表日は、例年、筆記試験が1月初旬、口述試験が2月半ばごろ。また、法務省のHPでも、合格者受験番号・合否判定基準、試験問題の正解番号を確認できます。

土地家屋調査士試験の参考書・問題集のおすすめ

『2級土木施工管理技士の学科試験勉強用のテキスト・問題集ってあるの?』と悩んでいませんか?こちらでは、2級土木施工管理技士の学科試験を独学で勉強している方に向けて、おすすめのテキストや問題集をご紹介します。しかし、土地家屋調査士試験は受験者数が多くない試験なのかあまり情報がありません。実際に本屋に足を運んでも、受験者数の多い「宅地建物取引士」に比べてかなり品ぞろえが悪いというのが現状です。数は少ないですが、中でもおすすめテキスト、問題集を紹介します。是非参考にしてみてくださいね。

土地家屋調査士六法

この「土地家屋調査士六法」は一般的な法令集とは異なり、横書2段組のテキスト感覚で参照できる法令集のようです。土地家屋調査士の法令集といえば、東京法経学院のこの法令集ぐらいが市販されているものではないでしょうか?ただ、あまりこの六法を頼らず、過去問中心に10年分程度すれば傾向がわかるので、特に初学者の人は買わないほうが良いという意見もあります。

| 著者 | 東京法経学院編集部 |

|---|---|

| 出版社 | 東京法経学院出版 |

| ページ | 1350ページ |

土地家屋調査士 択一式過去問

択一式の過去問といえばコレ。8年分の過去問が分野別に記載されています。3回以上はやらないと身につかないようです。

| 著者 | 日建学院 |

|---|---|

| 出版社 | 建築資料研究社 |

| ページ | 580ページ |

民法がわかった

民法の初心者におすすめでとても有名なテキストです。宅建受験のお供にも利用されている人もいるようです。土地家屋調査士の民法は宅建の民法で勉強する人も多いようですが、このテキストで十部カバーできるようです。アマゾンでもかなり評価が高いです。

| 著者 | 田中 嗣久、田中 義雄、大島 一悟 |

|---|---|

| 出版社 | 法学書院 |

| ページ | 428ページ |

土地家屋調査士の参考書・問題集!

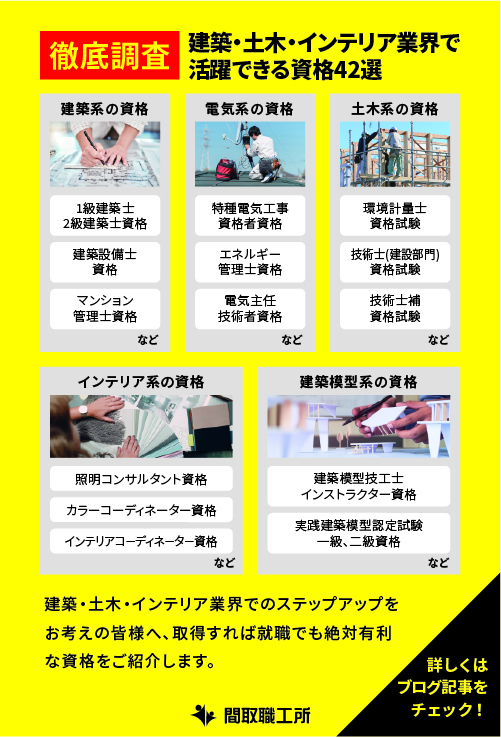

職工所スタッフが厳選した最新のおすすめ参考書・問題集を集めてみました。土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」を専門に行える資格。「 建築・土木・インテリア業界で活躍できる資格42選 」も参考に合格を勝ち取ってくださいね‼

↓タップしてAmazonで確認する↓

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)