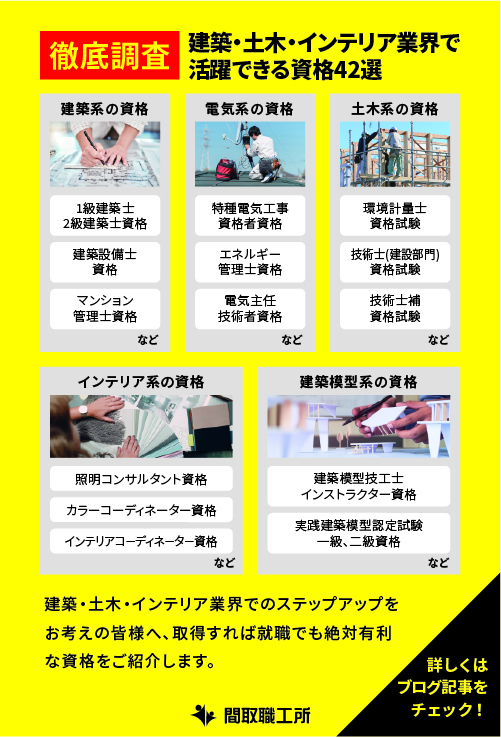

建築業界で働く方のために、実務で役立つおすすめの資格をまとめました。学歴や実務経験が必要で難易度の高い国家試験を受けなければならないものもありますが、中には受験資格がないものもあります。働きながら経験を重ねて資格取得を目指す人が多いのも、建築関連の資格の特徴です。建築業界では、専門的な知識と現場の経験が完成の質を左右するといっても過言ではないため、この業界で活躍していきたいと考えている人はぜひ資格の取得を目指しましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

建築関連の資格とは

建築関連の資格は、学歴や実務経験が必要な国家試験を受験することが多いのが特徴です。例えば、一級建築士の合格率はわずか10%前後と難関です。このように、誰でも簡単に取得できるものばかりではありませんが、就職や転職に有利になったり仕事に活かせるものが多いでしょう。

主な就職先・業種

建築系資格取得を目指す方の主な就職先や業種としては、主に次の4つが挙げられます。

- 建築設計事務所

- 建設会社

- ハウスメーカー

- 公務員(地方自治体の都市計画・建築部門)・

建築設計事務所にはそれぞれ特化する分野や特色があります。建築士として事務所に所属して経験を重ねてから独立するケースが多いでしょう。

建設会社にも設計業務があり、なかでも規模の大きい会社は「ゼネコン」と呼ばれ、都市計画や街の再開発など規模の大きな仕事を請け負うことが多いです。建築士や土地区画整理士、土地家屋調査士などの就職先となっており、特に大手ゼネコンの設計業務は大学院卒の条件がつく場合もあります。

ハウスメーカーでは、戸建て住宅の企画・設計・販売や技術開発を手がけています。不動産取引における重要事項の説明など宅地建物取引士しかできない業務です。また、各ハウスメーカー独自の住宅商品をふまえながら、所属の建築士が設計を担当します。会社によっては、建築士が営業の役割も兼ねながら設計をしているところもあります。

建築系の資格を活かして、公務員試験を受けて自治体の都市計画やまちづくり事業、建築部門で働く道もあります。

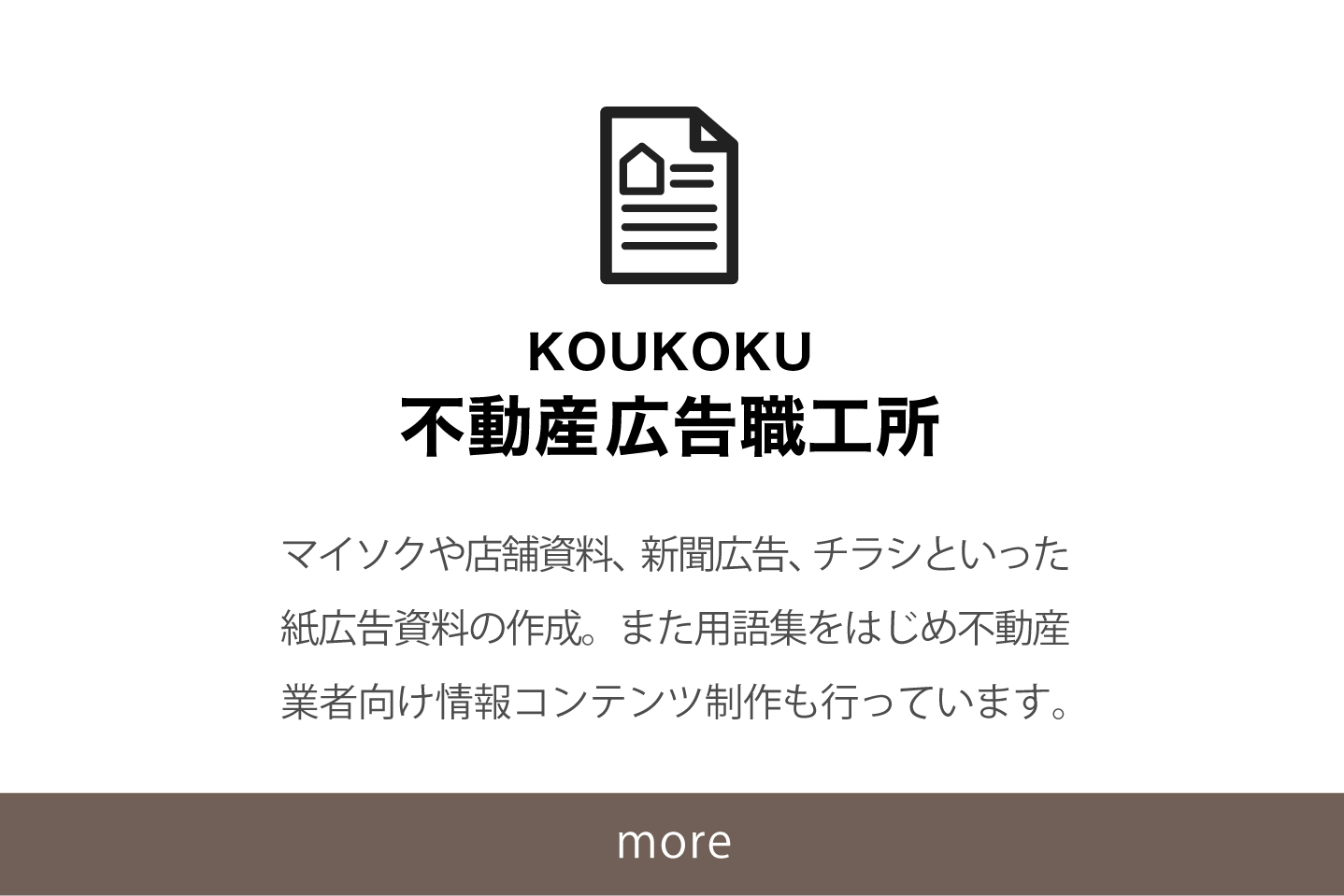

建築業界の資格を取得するメリット5つ

建築関連の資格を取得すると、知識や経験の証明になるので自信をもって提案ができたり、仕事の幅を広げていくことが可能になります。ここでは、具体的なメリットについて説明していきます。

建築業界の資格を取得するメリット5つ

資格取得メリット1:就職や転職に有利

資格を取得することで実績の証明となり、建築関係の就職や転職に有利となります。

資格取得メリット2:収入アップやキャリアアップにつながる

有資格者は会社からの評価も得やすく、昇給や昇進などキャリアアップにつながることが期待できます。

資格取得メリット3:仕事に自信が持てる

建築関連の資格を持っていると知識や技術の証明となるので、顧客や取引先からの信頼も厚くなります。それによって、自分の仕事に対して自信を持てますし、やりがいを感じることもできるでしょう。

資格取得メリット4:有資格者しかできない業務がある

大規模な建物や高度な技術を必要とされる建物の設計や管理は、一級建築士しか対応できません。このように、有資格者にしかできない業務があるので、資格を取得することで長い目で見て活躍できます。

資格取得メリット5:スキルの証明になる

資格を取得することは客観的な知識の証明になるので、あらゆる場面で信頼を得ることができます。責任ある仕事を任せられることも増え、仕事の幅も更に広げていくことができます。

建築業界で役立つおすすめ資格一覧

建築業界で役立つおすすめ資格10種類を表にまとめました。おすすめ度を星の数で表わし、合格率や資格の種類もまとめました。ぜひ参考にして下さいね。

| 資 格 | おすすめ度 | 合格率 | 資格の種類 |

| 1級建築士、2級建築士 | ★★★★ | 1級学科:20%以下 製図:40%程度 2級学科:30%程度 製図:50%程度 |

国家資格 |

| 建築設備士 | ★★★ | 一次:30%前後 二次:50%前後 |

国家資格 |

| 木造建築士 | ★★★★ | 30~40%程度 学科50%前後 製図60~70%程度 |

国家資格 |

| マンション管理士 | ★★★ | 7〜9% | 国家資格 |

| 測量士 | ★★★ | 10%前後 | 国家資格 |

| 宅地建物取引士 | ★★★★ | 15〜17% | 国家資格 |

| 土地家屋調査士 | ★★★ | 8%程度 | 国家資格 |

| 不動産鑑定士 | ★★★ | 短答式試験:30%程度 論文式試験:15%前後 |

国家資格 |

| 土地区画整理士 | ★★★★ | 50%前後 | 国家資格 |

| 建築積算士 | ★★★ | 一次試験:57.2% 二次試験:69.3% |

民間資格 |

1. 一級建築士、二級建築士

一級建築士、二級建築士資格

建築士は、設計、工事監理などの業務を行います。受験資格は級により異なりますが、どちらも学歴、資格、実務経験数が必要になります。試験内容は、学科と設計製図に分かれています。設計製図は、事前に公表された設計課題について行います。

| 試験日 | 1級学科:7月、設計製図:10月/2級学科:7月。設計製図:9月 |

| 受験料 | 1級:17,000円/2級:18,500円 一次のみ:11,550円(税込)/二次のみ:11,550円(税込) |

| 受験資格 | 学歴や実務経験により異なる |

| 合格率 | 1級学科:20%以下、製図:40%程度 2級学科:30%程度、製図:50%程度 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

一級建築士、二級建築士のおすすめポイント3つ

- 一級建築士は、二級建築士で設計できないような大規模な建物まで設計できる

- 収入アップやキャリアアップにつながる

- 建築業界内において、1級建築士を持っていると一人前とみなされる

関連記事1級建築士、2級建築士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事一級建築士のおすすめ通信講座10選を徹底比較!

関連記事二級建築士のおすすめ通信講座7選を徹底比較!

関連記事一級建築士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

関連記事二級建築士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

2. 建築設備士

建築設備士

建築設備士は、空調、換気、給排水衛生、電気など、建築設備に関する知識と技能をもち、建築現場でアドバイスする資格です。建築士は、建築設備士の意見を聞きながら設計、工事管理について申請書を作って作業を進めていきます。受験資格は、学歴、資格、実務経験年数により異なります。試験内容は、学科試験は、四肢択一の105問となります。試験時間は、建築一般、建築法規で2時間30分、建築設備で2時間30分で行われます。設計製図試験は、必須問題と選択問題からなり、5時間30分で行われます。

| 試験日 | 一次(学科):6月/二次(設計製図):8月 |

| 受験料 | 36,300円 |

| 受験資格 | 学歴や実務経験で異なる |

| 合格率 | 一次:30%前後/二次:50%前後 |

| おすすめ度 | ★★★ |

建築設備士のおすすめポイント3つ

- 建築設備についての知識が豊富であることの証明になる

- 就職や転職で有利になる

- 収入アップが見込める

関連記事建築設備士の試験日程や合格率・合格点【おすすめ参考書・問題集】

3. 木造建築士

木造建築士

木造建築士とは、木造建築物の設計や監理に特化した建築士です。大半の戸建住宅に対応できますが、3階建て以上の木造建築物は対応できません。古民家再生や歴史的建造物の修復など、他の建築士では対応できない仕事のスペシャリストです。伝統的な日本家屋専門なので、他の建築士資格取得者より少ないですが、木造建築士にしか手掛けられない仕事に携われるので貴重です。

| 試験日 | 学科7月、設計製図10月 |

| 受験料 | 18,500円 |

| 受験資格 | 学歴や実務経験により異なる |

| 合格率 | 30~40%程度/学科50%前後/製図60~70%程度 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

木造建築士のおすすめポイント3つ

- 木造建築物に特化した知識を持てるので専門的な仕事に携われる

- 二級建築士とほぼ同等の仕事ができる上、古民家や神社、仏閣など専門的な工事や管理に携われる

- 一級建築士より難易度が低いので取得しやすい

関連記事木造建築士の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

4. マンション管理士

マンション管理士

マンション管理士資格は、マンション管理組合の運営、相談、住民との権利関係の調整、大規模修繕の計画立案などを行うための資格です。国家資格試験に合格する必要があります。受験資格はなく、誰でも受験できます。管理業務主任試験に合格していると問題が5問免除されます。50問のマークシート方式で行われます。

| 試験日 | 11月 |

| 受験料 | 9,400円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 7〜9% |

| おすすめ度 | ★★★ |

マンション管理士のおすすめポイント3つ

- 不動産管理会社への就職・転職に有利

- 資格を取得すれば高齢者でも働くことが可能

- 他の資格と合わせることで独立や開業も可能なので将来性が見込める

関連記事マンション管理士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事マンション管理士のおすすめ通信講座7選を徹底比較!

関連記事マンション管理士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

5. 測量士

測量士

測量士は、建設、土木工事を行う土地について、位置、距離、面積を測量する仕事です。資格を取るには、学校で知識や技能を修得する方法と試験に合格する方法があります。受験資格は、学歴や実務経験により異なります。試験内容は、択一式の28問と記述式の必須問題と選択問題で行われます。

| 試験日 | 9月 |

| 受験料 | 4,250円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 10%前後 |

| おすすめ度 | ★★★ |

測量士のおすすめポイント3つ

- 測量業務を行う企業で有資格者は重宝される

- 土地家屋調査士や行政書士などの資格と組み合わせることで独立も可能

- 測量の仕事は需要があるので長い目で仕事ができる

関連記事測量士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事測量士のおすすめ通信講座3選を徹底比較!

関連記事測量士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

6. 宅地建物取引士

宅地建物取引士

宅地建物取引士は、毎年20万人前後の方が受験する、国家試験としては最大規模の試験です。不動産の売買や賃貸物件の斡旋をする際に、土地や建物について専門知識を持ちお客様に詳しい説明をします。宅地建物取引士は、他の国家試験に比べると易しいとはいえ合格率は15〜17%しかありません。受験資格は特にありません。試験内容は、50問の四肢択一の筆記試験で行われます。

| 試験日 | 10月 |

| 受験料 | 7,000円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 15〜17% |

| おすすめ度 | ★★★★ |

宅地建物取引士のおすすめポイント3つ

- 宅地建物取引士にしかできない独占業務がある

- 収入アップやキャリアアップにつながる

- 仕事上だけではなく、マイホームの購入や賃貸のときに役立つ

関連記事宅地建物取引士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事宅地建物取引士のおすすめ通信講座13選を徹底比較!

関連記事宅地建物取引士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

7. 土地家屋調査士

土地家屋調査士

土地家屋調査士は、不動産の状況を把握するための調査、測量をします。一般の方にはわかりにくい、不動産の登記申請を依頼人の求めに応じて代理として手続きを行います。受験資格は、択一式と記述式の筆記試験と口述試験で行われます。

| 試験日 | 筆記試験:10月/口述試験:1月 |

| 受験料 | 8,300円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 8%程度 |

| おすすめ度 | ★★★ |

土地家屋調査士のおすすめポイント3つ

- 独占業務を行える国家資格なので社会的な評価が高い

- 独立や開業などキャリアプランの選択肢が増える

- 高収入をのぞめる

関連記事土地家屋調査士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事土地家屋調査士のおすすめ通信講座5選を徹底比較!

関連記事土地家屋調査士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

8. 不動産鑑定士

不動産鑑定士

不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定して「適正な地価」を判断します。不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、土地の適正価格を一般に公表する為の地価公示や地価調査の制度に関わります。受験資格はありません。試験内容は、不動産に関する2科目の短答式試験と4科目からなる論文式試験で行われます。短答式試験の合格者は2年間短答式試験が免除になります。

| 試験日 | 短答式試験:5月/論文式試験:8月 |

| 受験料 | 書面申請:13,000円/電子申請:12,800円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 短答式試験:30%程度/論文式試験:15%前後 |

| おすすめ度 | ★★★ |

不動産鑑定士のおすすめポイント3つ

- 中小企業診断士とのダブルライセンスでより高い専門性を身につけられるので、不動産鑑定が多角的に行えるようになる

- 不動産系や金融系のコンサルティング業務の就職が有利になる

- 独立開業も目指せるので収入アップやキャリアアップが見込める

関連記事不動産鑑定士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事不動産鑑定士のおすすめ通信講座2選を徹底比較!

関連記事不動産鑑定士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

9. 土地区画整理士

土地区画整理士

土地区画整理士は、wikipediaでは、土地区画整理次号の円滑な施行が進められるように、当該事業に関する専門的知識の維持向上を図ることを目的として、国土交通大臣が行う技術検定に合格した者、と記載されています。駅前の整備や宅地造成といった公共事業において土地区画整理事業をスムーズに行えるよう、事業の中心となる専門家です。土地提供者間の利害関係を公正な立場から調整し、道路・公園・宅地など区画整理事業を進行させるのが主な仕事になります。

| 試験日 | 9月 |

| 受験料 | 18,000円/実地のみ9,000円 |

| 受験資格 | 学歴や実務経験により異なる |

| 合格率 | 50%前後 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

土地区画整理士のおすすめポイント3つ

- 都市開発など大規模な再開発を行っているデベロッパーへの就職や転職が有利

- 経験を積めば将来的に独立も可能

- 不動産を活用した資産運用などの提案ができるので金融関連への就職や、街のさいかいはつ再開発事業などで公務員など、幅広い就職先の選択が見込める

関連記事土地区画整理士試験資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

10. 建築積算士

建築積算士

建築積算士とは、設計図に基づいて生産過程で必要になる数量や工事費を適正に割り出す積算業務のスペシャリストです。公益社団法人日本建築積算協会による認定資格で、年に1回行われる試験に合格しなければいけません。満17歳以上であればどなたでも受験可能で、一次試験と二次試験で構成されています。協会が発行する「建築積算士ガイドブック」に沿った出題で、一次試験では建築の基礎知識など4肢択一方式で50問出題されます。二次試験では200文字の論文形式で答える問題が2問と、計測や内訳書作成などの実技試験4問が出題されます。

| 試験日 | 10月 |

| 受験料 | 27,500円 (学生は13,750円) |

| 受験資格 | 17歳以上 |

| 合格率 | 一次試験:57.2%/二次試験:69.3% |

| おすすめ度 | ★★★ |

建築積算士のおすすめポイント3つ

- 就職やキャリアアップに有利

- 会社が公共事業の入札時に建築積算士がいると有利なので、資格手当などの対象になる場合もある

- 官公庁への転職にも活用できる

11. 建築施工管理技士

建築施工管理技士

建築施工管理技士は、建築工事の現場において施工計画の作成や安全管理、品質管理、工程管理などを行う専門職です。国家資格であり、建設業法に基づき建設業者が現場において適切な施工を行うために必要とされます。主に一級と二級があり、資格取得には一定の実務経験と試験の合格が必要です。この資格を持つことで、建設現場における責任者として働くことができ、施工の品質や安全性を高めるのに貢献します。

| 試験日 | 【1級】第一次検定:7月/第二次検定:10月 【2級】第一次検定:6月/第二次検定:12月 |

| 受験料 | 【1級】第一次検定:10,800円/第二次検定:10,800円 【2級】第一次検定:5,400円/第二次検定:5,400円 |

| 受験資格 | 【1級】19歳以上(試験実施年度末において) 【2級】17歳以上(試験実施年度末において) |

| 合格率 | 1級:13〜20%/2級:約20% |

| おすすめ度 | ★★★ |

建築施工管理技士のおすすめポイント3つ

- キャリアの安定性と成長性

- 計画、実施、監督、品質管理、安全管理など、幅広いスキルの習得

- 資格取得による手当や昇給の機会がある

建築業界の資格取得の勉強法

建築業界の資格取得の勉強法

建築業界の資格取得の勉強法には、独学・通信講座・スクールの3選があげられます。ご自身に合った勉強法を選ぶことが合格率アップの近道になります。それぞれの特徴についてまとめたので、どれを利用すればいいのか選ぶ参考にして下さいね。

建築業界の資格勉強法1:独学で学ぶ

独学のメリットは、場所や時間を選ばずに自分のペースで勉強できることと、通信講座やスクールに比べて費用をかけずに学べることでしょう。ただし、計画性を持って臨むこととモチベーションの維持がとても大切になります。また、独学で学ぶ場合、どの本を選ぶのかも重要です。

建築業界の資格勉強法2:通信講座で学ぶ

STUDYingの宅建士講座は、無駄を省いた効率的なカリキュラムになっているので、忙しい方でもスキマ時間を活用して学習を進めていけます。スマートフォン、携帯音楽プレーヤー、タブレット、ノートPC等で時間や場所を選ばずに学べるので便利です。また、AI問題復習機能が新登場しました。あなたの理解度に合わせた復習問題をAIがピックアップしてくれるので、的確なタイミングで復習ができて知識の定着を確実なものにしてくれます。

建築業界の資格勉強法3:スクールで学ぶ

一級・二級建築士を目指すなら、全日本建築士会の講座がおすすめです。講義に対する受講生の口コミも高評価で、試験対策の覚えるポイントが明確で、ひっかけ問題などの解説もあり本番で役に立ったという声があります。200時間前後の授業カリキュラムとなっており、費用は155,000円から227,000円です。受講生の合格率が70%から80%となっていて、非常に合格率の高い講座となっています。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)