電気業界で働く方のために、仕事で役立つおすすめの資格をまとめました。どのような建築物でも電気は必要不可欠なものですが、電気の資格がないと電気工事は行えません。言い換えれば、電気系統の資格を持っていればどのような現場でもニーズは高いでしょう。就職や転職に有利になりますし、更なるステップアップにもつながりますよ。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

電気関連の資格とは

電気関連の資格は、工事の施工や管理に必要なものです。例えば、電気主任技術者や電気工事士などがありますが、他にも電気系の資格は多岐にわたります。電気工事の管理や施工には必ず有資格者が必須となっており、工事だけではなく電気設備の管理に必要な資格もあります。また、DIYでリフォームを行う際に資格がないと法律違反となってしまう場合があるので注意が必要です。資格には、学歴不問で誰でも取得できるものから受験資格が必要なものまであり、難易度も様々です。

主な就職先・業種

電気系資格取得を目指す方の主な就職先や業種としては、主に次の4つが挙げられます。

- 電気工事会社

- 技術系公務員

- ビルメンテナンス

- 施工管理

電気工事会社は、いろいろな建物において配線、大型機器の制御回路のメンテナンス、コンセントや照明器具の取り付け・電球交換など、電気にまつわる作業全般を行い、主に電気工事士など専門の資格が必要です。

電気工事士や電気主任技術者などの資格を有する電気職の技術系公務員は、国や自治体が主導する工事に携わることができます。ビルメンテナンスは商業施設やオフィスビル、レジャー施設などあらゆる施設の保守点検を行い、特に即戦力として第二種電気工事士の資格必須の求人が多いのが特徴です。

他にも、消防設備士や2級ボイラー技士などの資格も必要です。

施工管理とは、予算の編成や工事計画の作成など工事開始から完了まで様々な業務がありますが、中でも電気工事施工管理の業務に携わるのが電気工事施工管理技士となります。

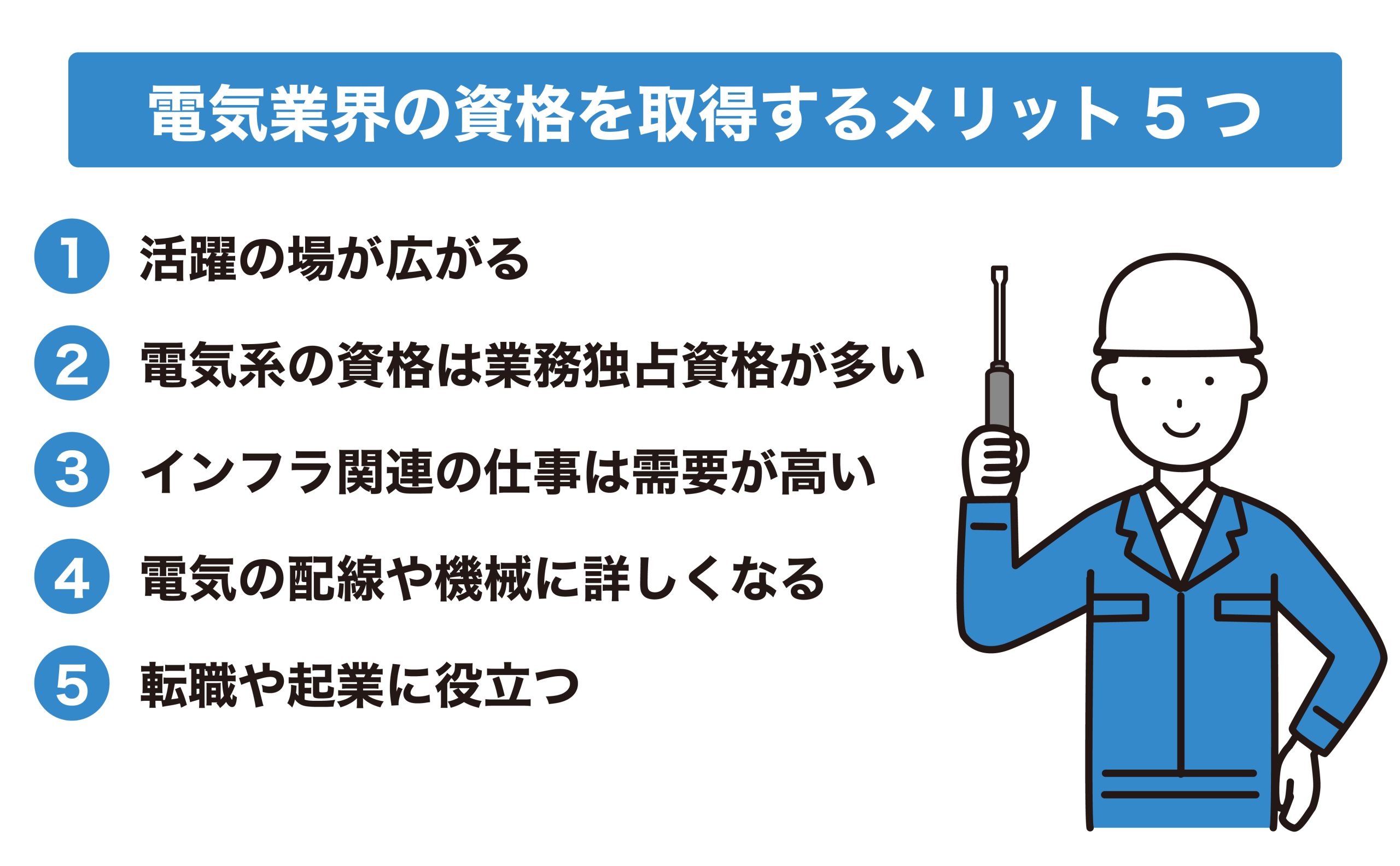

電気業界の資格を取得するメリット5つ

電気関連の資格を取得すると、需要が高く求人も多いので転職や就職にとても有利になります。ここでは、具体的なメリットについて説明していきます。

電気業界の資格を取得するメリット5つ

資格取得メリット1:活躍の場が広がる

住宅やビル、店舗、工場などあらゆる場所において電気設備があります。それらの設置や管理は電気工事士の資格が必要ですから、資格の取得はご自身の活躍の場を広げることに役立ちます。

資格取得メリット2:電気系の資格は業務独占資格が多い

例えば、電気工事士をはじめ電験三種なども業務独占資格です。資格を持っていないと携われない業務を独占的に行えるので、一度資格を取得すれば数多くの仕事に恵まれる機会が増えるでしょう。

資格取得メリット3:インフラ関連の仕事は需要が高い

電気は私たちの生活に欠かせない重要な基盤なので、景気や社会情勢に関わらず常に安定したニーズがあります。

資格取得メリット4:電気の配線や機械に詳しくなる

もともと機械いじりが好きな人はもちろん、資格の勉強を通じて配線や機械に詳しくなる人も多いです。仕事としてはもちろん、生活の中でも知識や技術が役立ちます。

資格取得メリット5:転職や起業に役立つ

電気系の資格を持っていると資格手当が付いたり、電気工事以外にも建設業や公務員など幅広い業種へ転職しやすいです。また、定年後も求人があったり、資格を活かして起業も可能ですので、長期的に仕事ができます。

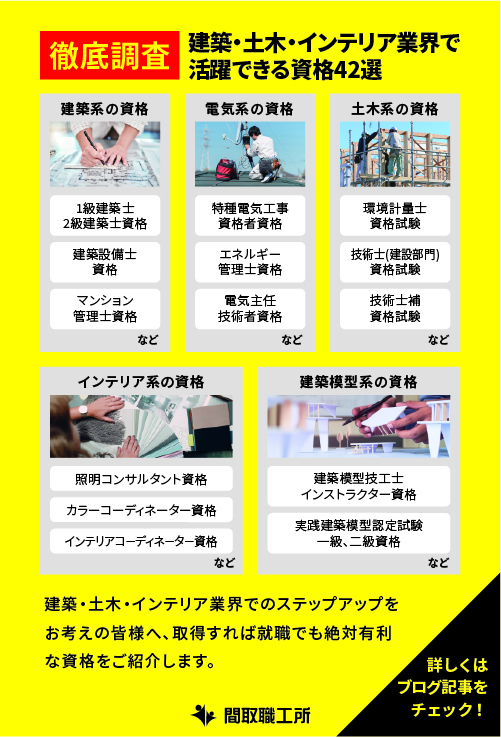

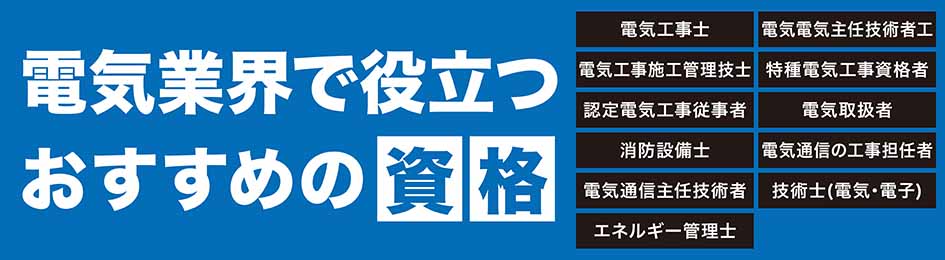

電気業界で役立つおすすめ資格一覧

電気業界で役立つおすすめ資格11種類を表にまとめました。おすすめ度を星の数で表わし、合格率や資格の種類もまとめました。ぜひ参考にして下さいね。

| 資 格 | おすすめ度 | 合格率 | 資格の種類 |

| 電気工事士 | ★★★★★ | 一種:40%~70% 二種:50%~70% |

国家資格 |

| 電気主任技術者 | ★★★★ | 一種:4%~20% 二種:10%~20% 三種:7%~9% |

国家資格 |

| 電気工事施工管理技士 | ★★★★ | 一級:40%~60% 二級:40%~70% |

国家資格 |

| 特種電気工事資格者 | ★★★★ | 認定資格があれば講習と実務経験で交付 | 国家資格 |

| 認定電気工事従事者 | ★★★★ | 認定資格があれば申請か講習で交付 | 国家資格 |

| 電気取扱者 | ★★★★ | 講習受講で交付 | 民間資格 |

| 消防設備士 | ★★★ | 乙種:30%~60% 甲種:30%前後 |

国家資格 |

| 電気通信の工事担任者 | ★★★ | アナログ通信:40%前後 デジタル通信:30%~50% 総合通信:30%弱 |

国家資格 |

| 電気通信主任技術者 | ★★★ | 10%~20% | 国家資格 |

| 技術士(電気・電子) | ★★★ | 30%~50% | 国家資格 |

| エネルギー管理士 | ★★★ | 20%~30% | 国家資格 |

1. 電気工事士

電気工事士

電気工事士は、電気設備の工事や取り扱いの際に必要な国家資格です。扱える設備や電力の大きさにより第1種と第2種に分類されています。試験は、第1種も第2種も四肢択一方式でマークシートに記入する筆記試験と、実技による技能試験で行われます。近年では、技能試験の出題候補の問題が事前に公表されるようになりました。

第一種電気工事士の試験概要・合格率

| 試験日 | 筆記試験10月/技能試験12月 |

| 受験料 | 郵送:11,300円(非課税)/インターネット:10,900円 |

| 受験資格 | 学歴、国家資格等により異なる |

| 合格率 | 筆記50%前後/技能60%前後 |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

第二種電気工事士の試験概要・合格率

| 試験日 | 上期:筆記試験5月/技能試験7月 下期:筆記試験10月/技能試験12月 |

| 受験料 | 郵送:9,600円(非課税)/インターネット:9,300円 |

| 受験資格 | 学歴、国家資格等により異なる |

| 合格率 | 筆記60%前後/技能70%前後 |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

電気工事士のおすすめポイント3つ

- 特別な受験資格がいらないので誰でも取得できる

- 資格手当がついて年収アップにつながったり、転職にも有利

- 自宅のリフォームなどDIYに活かせたり、実生活でも役立つ知識と技術を取得できる

関連記事電気工事士資格試験の試験日・試験内容と合格率

関連記事電気工事士のおすすめ通信講座10選を徹底比較!

関連記事電気工事士のおすすめ参考書・問題集ランキング12選

2. 電気主任技術者

電気工事士

電気主任技術者は、事業用電気工作物の主任技術者として必要な知識を持つ者に与えられる国家資格です。第一種、第二種、第三種と3つに分かれており、それぞれの種によって扱える電圧が違います。各種の合格率はとても低いように思われますが、この資格は「科目別合格制度」をとっています。第三種においては4科目各100点満点で合格基準は60点以上となっています。試験結果は科目ごとに分かれているので、一部の科目のみに合格した場合は、科目合格とみなし以降2年間の試験においては申請により免除になります。ですから3年かけて4科目に合格する計画が立てられます。第二種、第一種も同じです。ただ、二次試験には科目免除制度は適用されません。しかし、一次試験に合格し二次試験が不合格となった場合は、翌年の一次試験は免除になります。なお、第三種の試験は令和4年度から年に2回の実施となりました。

第一種電気主任技術者の試験概要・合格率

| 試験日 | 一次:8月/二次:11月 |

| 受験料 | 郵便:13,800円(非課税)/インターネット12,800円(非課税) |

| 受験資格 | 一次:無し/二次:一次試験合格者 |

| 合格率 | 一次:50%/二次:14% |

| おすすめ度 | ★★★★ |

第二種電気主任技術者の試験概要・合格率

| 試験日 | 一次:8月/二次:11月 |

| 受験料 | 郵便:13,800円(非課税)/インターネット12,800円(非課税) |

| 受験資格 | 一次:無し/二次:一次試験合格者 |

| 合格率 | 一次:27%前後/二次:27%前後 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

第三種電気主任技術者の試験概要・合格率

| 試験日 | 上期8月/下期3月 |

| 受験料 | 郵便:8,100円(非課税)/インターネット7,750円(非課税) |

| 受験資格 | 無し |

| 合格率 | 10%以下 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

電気主任技術者のおすすめポイント3つ

- 全国で一定の需要があるので、未経験でも新卒採用や転職に有利

- 電気の保守や点検業務はAI化しにくい業務なので、将来性がある

- 電気工事士とのダブル取得で、電気に関する大半の仕事は行えるので活躍の場が広がる

関連記事電気主任技術者の試験日程や合格率・合格点

関連記事電気主任技術者のおすすめ通信講座10選を徹底比較!

関連記事電気主任技術者(電験三種)のおすすめ参考書・問題集ランキング10選

3. 電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士は、特定建設業か一般建設業かの違いで1級と2級に分類される国家資格です。1次試験と2次試験があります。令和3年度から検定の制度が大きく変わり、従来の学科試験は第一次検定となり出題内容も変わりました。今まで実地試験で問われていた能力問題の一部が追加されています。また、実地試験は「第二次検定」となっています。

1級電気工事施工管理技士の1次/2次試験概要・合格率

| 試験日 | 6月(1次)/10月(2次) |

| 受験料 | 1次:13,200円/2次: 13,200円 |

| 受験資格 | 学歴、実務経験年数等により異なる |

| 合格率 | 1次:45%前後/2次:67% |

| おすすめ度 | ★★★★ |

2級電気工事施工管理技士の1次(前期・後期)/2次試験概要・合格率

| 試験日 | 6月、11月 |

| 受験料 | 学科:11,800円/実地:11,800円/学科のみ、実地のみ:5,900円 |

| 受験資格 | 試験実施年度において満17歳以上となる方/学歴、実務経験年数により異なる |

| 合格率 | 1次:59%/2次:45% |

| おすすめ度 | ★★★★ |

電気工事施工管理技士のおすすめポイント3つ

- 電気工事のスペシャリストとして、電気工事会社や大手ゼネコンの設備管理の就職や転職に有利

- 1級は監理技術者、2級は主任技術者として統括業務が可能となり、昇格や昇給につながる

- 企業の信用度が高まるので、入札時に加点を受けられる

関連記事電気工事施工管理技士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事電気工事施工管理技士のおすすめ通信講座9選を徹底比較!

関連記事電気工事施工管理技士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

4. 特種電気工事資格者

特種電気工事資格者

特種電気工事資格者は、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のうち、「ネオン工事」「非常予備発電装置工事」を行う際に必要となる資格です。「第二種電気工事士」「第一種電気工事士」「認定電気工事従事者」では、取り扱いできない範囲の工事をするための資格です。電気工事士の資格とネオンに関する工事の実務経験5年、または非常用予備発電装置に関する5年以上の実務経験があれば、認定講習を受講することにより取得できます。電気工事士資格がない、それぞれの工事に関する実務経験年数が満たない場合は、試験を受けて申請することもできます。「ネオン工事」は試験に合格して実務経験を積まずに資格の申請ができます。注意が必要なのは、「非常用予備発電装置工事」に関してです。こちらは、一般社団法人日本内燃料発電設備協会が設けている「据付工事部門の業務」に関して5年以上の実務経験がないと受験ができません。つまり、こちらの資格に関しては、認定講習を受けても、試験を受けても実務経験が必要になりますので、申請までに時間がかかることになります。

特種電気工事資格者の認定講習

| 試験日 | 2月 |

| 受験料 | 18,000円(税込) |

| 受験資格 | 電気工事士の資格と実務経験5年以上 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

特種電気工事資格者の試験概要・合格率

| 試験日 | 2月 |

| 受験料 | 「ネオン工事」20,000円(税込) 「非常用予備発電装置工事」39,000円(税込) |

| 受験資格 | 非常用予備発電装置工事のみ5年以上の実務経験が必要 |

| 合格率 | 60%以上の成績 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

特種電気工事資格者のおすすめポイント3つ

- ネオン工事や非常用予備発電装置工事といった特殊な工事を扱うので技術力の向上になる

- 専門的分野なのでニーズがある

- 第一種電気工事士とのW取得で幅広い分野の電気工事が行えるようになる

関連記事特種電気工事資格者資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

5. 認定電気工事従事者

認定電気工事従事者

認定電気工事従事者は、第二種電気工事士や電気主任技術者の資格があれば、講習をうけ申請するだけで認定証がもらえます。講習時間は午前10時から午後5時です。認定講習の終了後は試験などはありません。講習は170ページ以上あり、内容は盛りだくさんです。第1種電気工事士の資格を持っている方や、資格と実務経験の年数などの条件を満たす方は、講習を受けることなく申請するだけで認定証がもらえます。

| 試験日 | 上期3月〜4月頃、下期7月頃 |

| 受験料 | 12,500円 |

| 受験資格 | 第二種電気工事士や電気主任技術者の有資格者 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

認定電気工事従事者のおすすめポイント3つ

- 第二種電気工事士で出来ない工事範囲も対応可能になる

- 試験を受けなくても資格が取得できる

- 一度申請したら更新の必要がないので一生使える

関連記事認定電気工事従事者資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

6. 電気取扱者

電気取扱者

電気取扱者は、工場や事業場の担当者が労働安全衛生法に基づく特別講習を受講して取得する資格です。感電事故防止のため、低圧と高圧・特別高圧の取り扱いについて講習があります。講習は2日間で学科と実技を受講します。

| 試験日 | 通年(実施団体によって異なる) |

| 受験料 | 21,000円程度(実施団体によって異なる) |

| 受験資格 | 第二種電気工事士や電気主任技術者の有資格者 |

| おすすめ度 | ★★★★ |

電気取扱者のおすすめポイント3つ

- 試験がなく、規定時間講習を受ければ取得できる

- 現場の安全に関する知識を学ぶことができる

- 電気工事士の資格がなくても一部の作業に携わることができる

7. 消防設備士

消防設備士消防設備士

消防設備士とは、ホテル、病院、事務所などの設備に設置された消防設備の点検・整備をします。甲種・乙種の2種類に分かれた国家資格です。消防設備士の資格の種類は、乙種は1類〜7類まで、甲種は1類〜5類と特類と多岐にわたります。それぞれの種類により対象となる設備が細かく分かれているので、ご自分にはどの種類の資格が必要なのかよく吟味して試験を受ける必要があります。

乙種消防設備士

| 試験日 | 前期4月〜9月/後期10月〜3月 |

| 受験料 | 3,800円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 42%(類により異なる) |

| おすすめ度 | ★★★ |

甲種消防設備士

| 試験日 | 前期4月〜9月/後期10月〜3月 |

| 受験料 | 5,700円 |

| 受験資格 | 学歴、国家資格等により異なる |

| 合格率 | 32%(類により異なる) |

| おすすめ度 | ★★★ |

消防設備士のおすすめポイント3つ

- 様々な施設や設備で需要がある

- 消防設備士は業務独占資格なので、社会情勢に影響されないで仕事ができる

- 危険な作業が少ないので、女性の消防設備士を積極的に採用している会社がある

関連記事消防設備士資格試験の試験日・試験内容と合格率【おすすめ参考書・問題集】

関連記事消防設備士のおすすめ通信講座7選を徹底比較!

関連記事消防設備士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

8. 電気通信の工事担任者

電気通信の工事担当者

電気通信の工事担任者は、電話やインターネットの回線工事などを行う国家資格です。試験は筆記のみで、情報通信ネットワークの知識や技術について問われます。2021年に改正されて、アナログ通信とデジタル通信のそれぞれ第一級と第二級と、総合通信の5種類に分類されています。総合通信の資格を取得すると、アナログとデジタルの両方を扱うことが可能になります。

| 試験日 | 通年 |

| 受験料 | 8,700円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 20%~50%(種類により異なる) |

| おすすめ度 | ★★★ |

電気通信の工事担任者のおすすめポイント3つ

- 技術力を証明できるので顧客に安心感を与えられる

- 電気通信工事関連の就職に有利

- 第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信の資格があると、電気通信主任技術者試験の「システム」科目で免除が受けられる

9. 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者

電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持また運用の監督責任者です。ネットワークを構成する設備によって2種類に区分されています。試験は年2回開催されます。2021年度から「専門的能力」科目が廃止となり4科目から3科目に変更になりました。各3科目ごとのそれぞれの合格者は、科目合格した試験が行われた月の翌月から3年間(6回受験可能)合格科目が免除になります。保有資格や実務経験により各科目が免除されます。全体の合格率は低いですが、3年かけて合格を目指す計画性を持って取り組むこともできる資格です。

| 試験日 | 7月・1月(年2回) |

| 受験料 | 全科目(3科目):18,700円 2科目:18,000円 1科目:17,300円 全科目免除:9,500円 |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 19%前後 |

| おすすめ度 | ★★★ |

電気通信主任技術者のおすすめポイント3つ

- 難易度が高い試験なので、合格すると技術者としての高い証明ができる

- 資格手当が発生して年収アップが期待できる

- 現場の監督者として求人募集が多くあるので、良い条件で採用されやすくなる

関連記事電気通信主任技術者の試験日程や合格率・合格点【おすすめ参考書・問題集】

関連記事電気通信主任技術者を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

10. 技術士(電気・電子)

技術士(電気・電子)

電気・電子部門の技術士は、自治体や企業、自営でコンサルタント業務や技術指導などを行う国家資格です。文部科学省が認定し、建設や上下水道、機械など20の専門分野における科学技術の幅広い知識と高い専門性が必要です。

| 試験日 | 11月(一次)・7月(二次) |

| 受験料 | 11,000円(一次)・14,000円(二次) |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 一次:30%~50%弱二次:10%前後 |

| おすすめ度 | ★★★ |

技術士(電気・電子)のおすすめポイント3つ

- 技術系で最高峰の国家資格なので、信頼と評価が得られて収入アップにもつながる

- さまざまな技術士会があり、所属すると人脈を広げられる

- 中小企業診断士や気象予報士など、他の国家資格を取得するときに有利

関連記事技術士(電気・電子)のおすすめ通信講座10選を徹底比較!

関連記事技術士(電気・電子)を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

11. エネルギー管理士

エネルギー管理士

エネルギー管理士は、大口のエネルギーを使用する工場や建築物、機械器具についてエネルギーの使用の方法と改善や監視にあたる業務を担います。エネルギー管理士は「熱分野」と「電気分野」の2種類に分かれています。資格取得には、国家試験に合格する方法と認定研修を受けた後に修了試験に合格する方法の2通りがあります。試験に受験資格はありませんので、誰でも受けることができます。合格率は30%前後となっているので、難しい試験であることは間違いないでしょう。認定研修の受講資格は、エネルギー管理の実務経験3年以上が必要となります。研修を受けての試験になりますので、こちらの合格率は国家試験より上がっています。

| 試験日 | 11月(一次)・7月(二次) |

| 受験料 | 11,000円(一次)・14,000円(二次) |

| 受験資格 | なし |

| 合格率 | 一次:30%~50%弱二次:10%前後 |

| おすすめ度 | ★★★ |

エネルギー管理士のおすすめポイント3つ

- 電気・燃料等のエネルギー業界の就職に有利

- 工場など設置が義務付けられている会社では、昇進や昇格に有利となる

- 省エネ推進を図る中で新しいエネルギー設備が増えれば、更に需要の増加が見込める

関連記事エネルギー管理士の試験日程や合格率・合格点【おすすめ参考書・問題集】

関連記事エネルギー管理士のおすすめ通信講座4選を徹底比較!

関連記事エネルギー管理士を目指す方におすすめ参考書・問題集ランキング10選

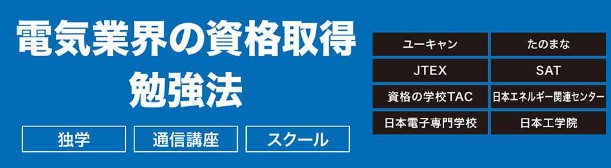

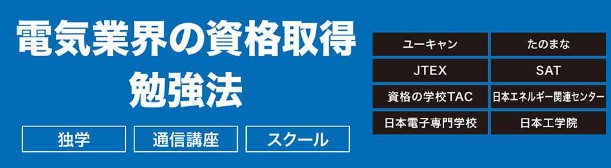

電気業界の資格取得の勉強法

電気業界の資格取得の勉強法

電気業界の資格取得の勉強法には、独学・通信講座・スクールの3選があげられます。ご自身に合った勉強法を選ぶことが合格率アップの近道になります。それぞれの特徴についてまとめたので、どれを利用すればいいのか選ぶ参考にして下さいね。

電気業界の資格勉強法①:独学で学ぶ

独学のメリットは、場所や時間を選ばずに自分のペースで勉強できることと、通信講座やスクールに比べて費用をかけずに学べることでしょう。ただし、計画性を持って臨むこととモチベーションの維持がとても大切になります。また、独学で学ぶ場合、どの本を選ぶのかも重要ですよね。絵や写真が多い本は、分かりやすく覚えやすくおすすめです。

電気業界の資格勉強法②:通信講座で学ぶ

ユーキャンの電気工事士講座は、技能試験対策がしっかりしています。実際の現物を添削指導してもらるので、技術面の対策に不安がある人でも安心して受講できます。また、電気関連の資格取得の講座数が多いのはJTEXです。DVDやWEBの指導がメインとなっており、丁寧な解説で学ぶことができます。

電気業界の資格勉強法③:スクールで学ぶ

資格の学校TACは、全国に直営校と提携校があります。創立40年以上のあいだ圧倒的な生徒数と合格実績を重ねてきました。電気関連の新規講座が開講されて、電気工事士・消防設備士・ 1級電気工事施工管理技士の取得にむけて受講が可能になりました。フォロー体制も充実しており、Webで欠席時のフォローや復習ができるので安心です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)