この記事では、不動産鑑定士資格の試験日・試験内容・合格率についてまとめています。この資格に関心がある皆さま是非参考にしてください。

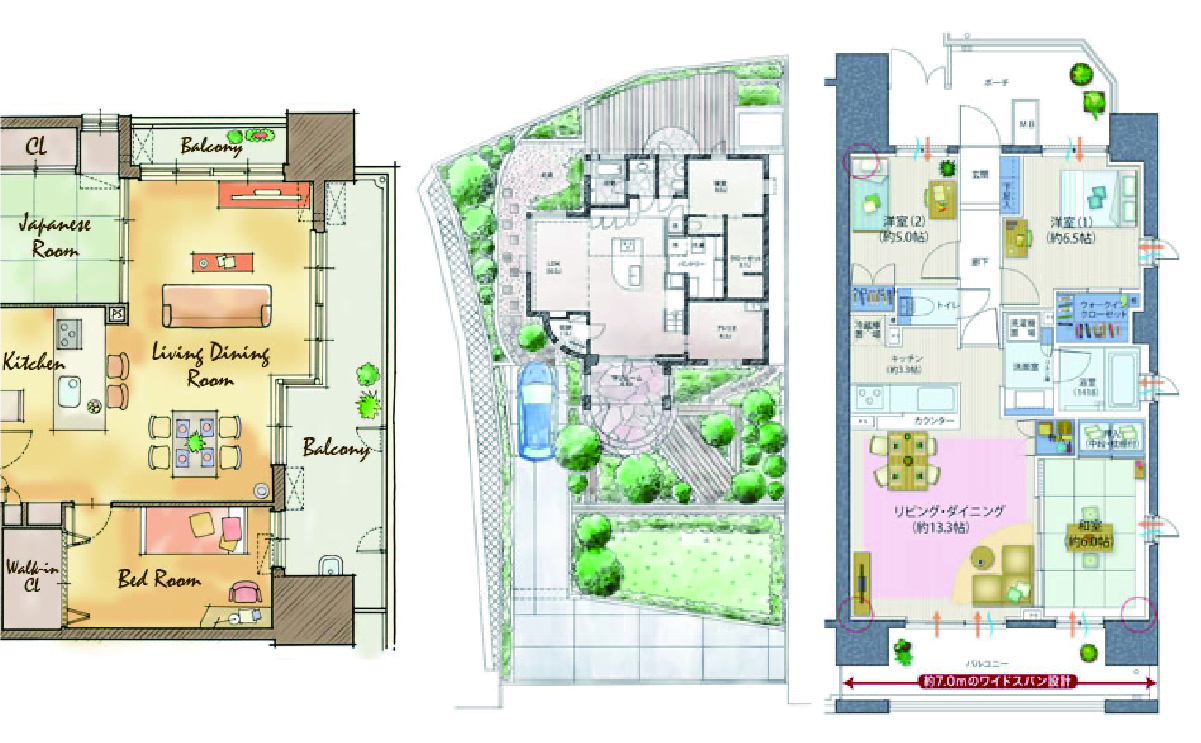

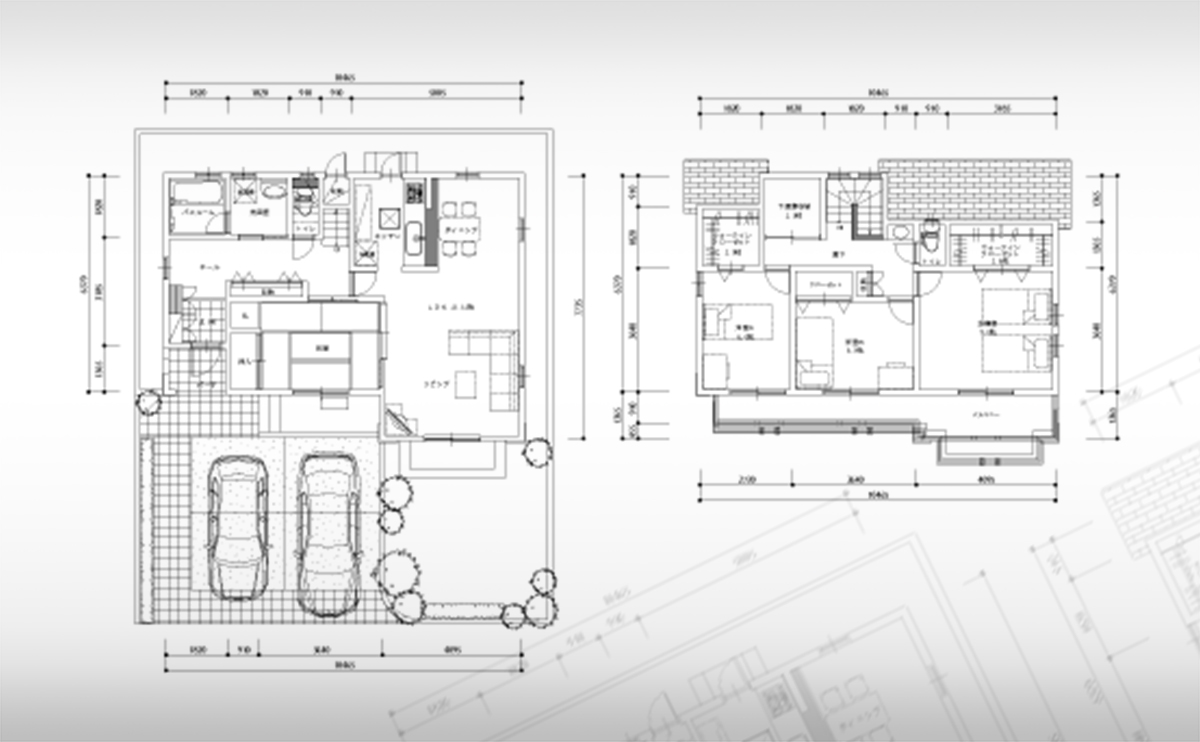

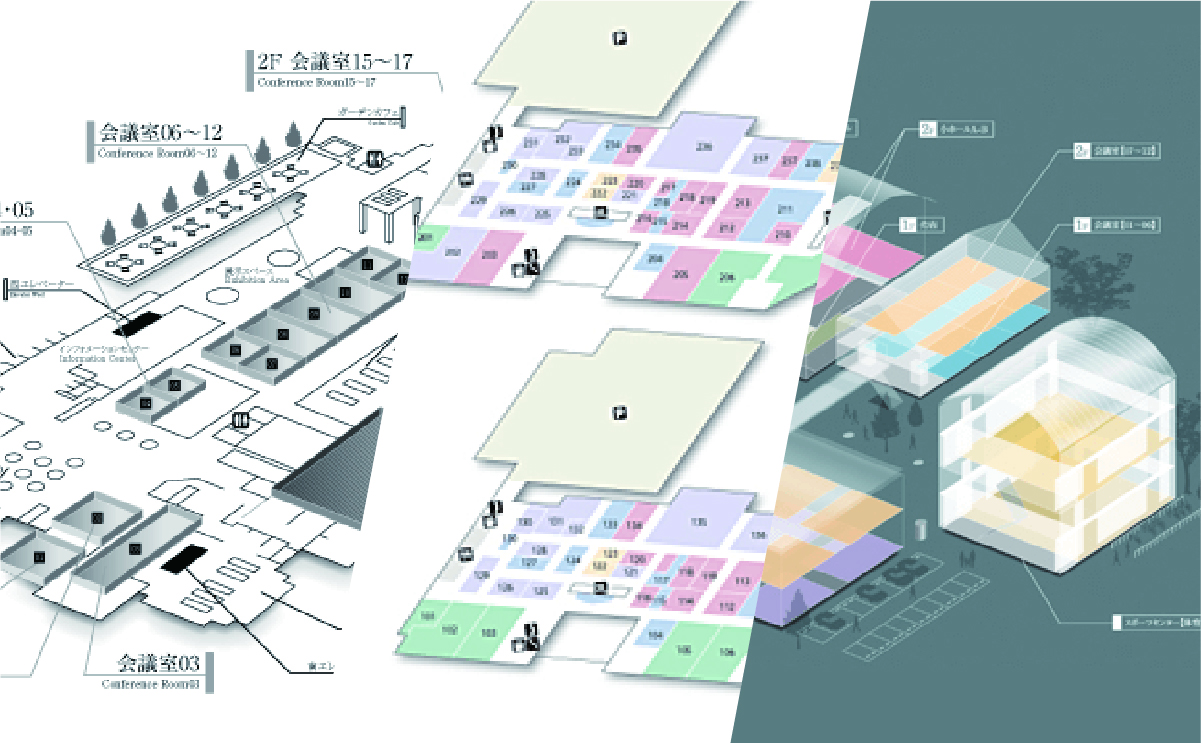

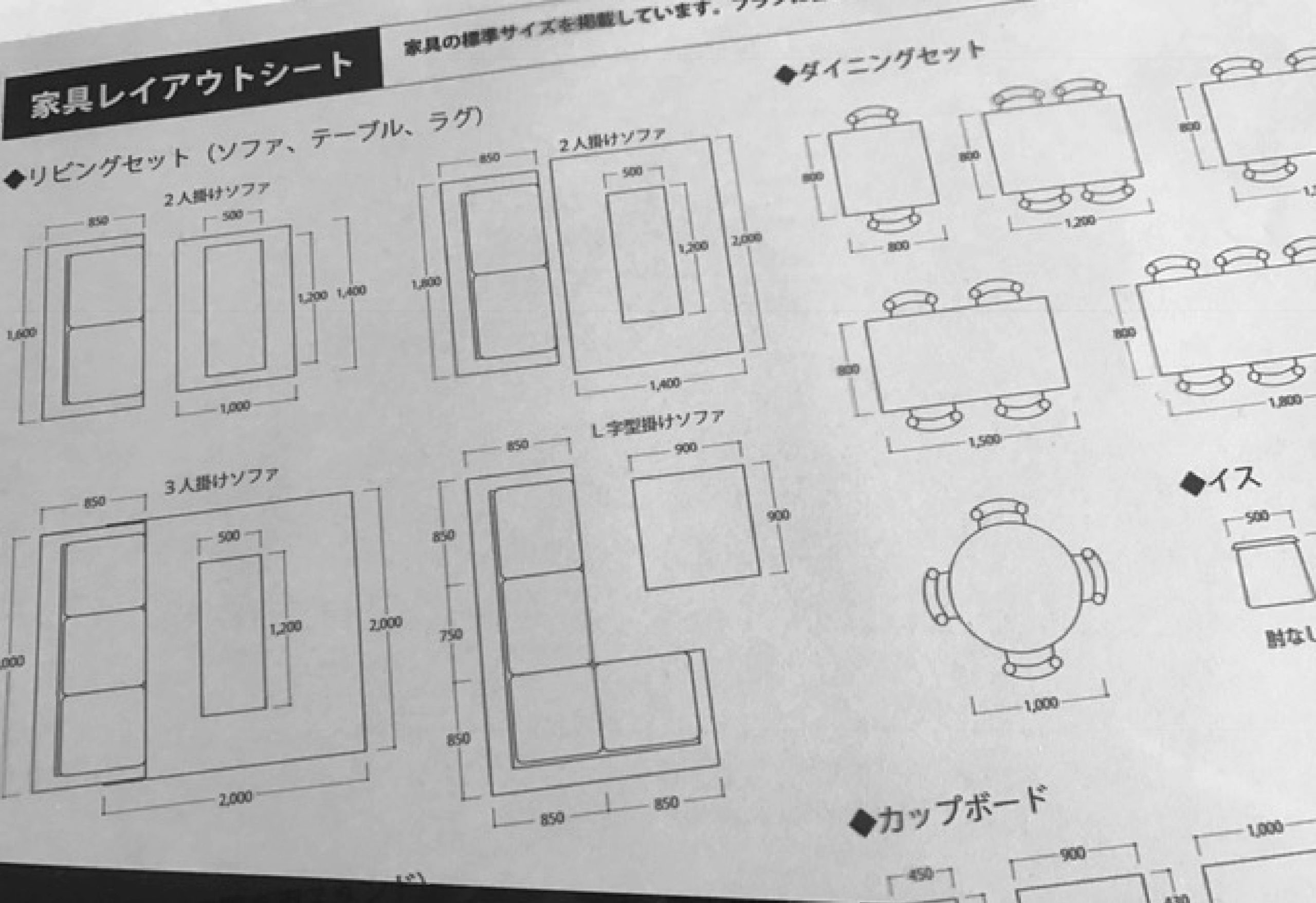

土地、建物の価格、価値はどのようにしてだれが決めているのでしょうか?土地や建物の売主は当然高く売りたいし、買主はできるだけ安く手に入れたいはずです。同時に、土地や建物といった不動産は買主や売主の指標となる「適正な価格」が必要ですよね。不動産鑑定士とは、あらゆる土地、建物といった不動産をその周辺環境や様々な条件を考慮して鑑定し、この「適正な価格」を導きだすこと、またそれら土地や建物には借地権、借家権、地上権などの複雑な権利関係が絡み合っていることが多いため、法的な専門知識を活用し双方にとって適正な取引を成立させるために業務を行います。

それでは、不動産鑑定士資格について紹介していきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

不動産鑑定士資格試験の概要

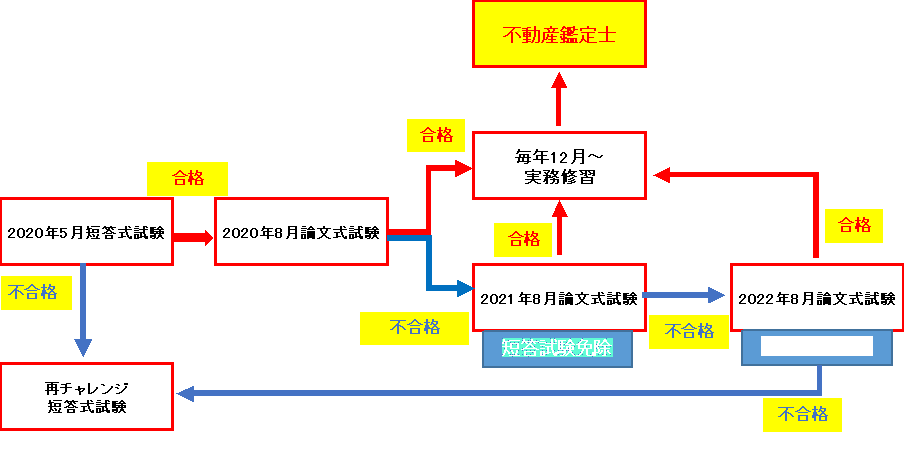

不動産鑑定士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする、短答式(択一式)と論文式による筆記試験です。合格した者は、実務修習を修了し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けて「不産鑑定士」になることができます。また、「短答式試験」に合格した者はその年の「論文式試験」に不合格になった場合でも、合格した「短答式試験」の合格発表日2年以内に行われる短答式試験が申請により免除になる。つまり短答式試験に合格した年を含めて3回まで論文式試験を受験することができます。

不動産鑑定士の概要図

受験資格

受験資格はありません。年齢、性別、学歴等の制約はありません。誰でも受験できます。

受付願書配布期間

2024年2月8日(木) ~ 3月8日(金)

受付期間

2024年2月8日(木) ~ 3月8日(金)

受験申込方法

受験の申込方法は「電子申請」と「書面申請」の2通りがあります。

電子申請の場合

- 受付期間:毎年2月中旬~3月中旬

- 提出先:e-Gov

- 提出書類:

1)受験願書(電子申請用)

2)写真

3)論文式試験の科目免除の申請書類(必要な場合のみ)

書面申請の場合

- 受付期間:毎年2月中旬~3月中旬

- 提出先:下記

- 提出方法:郵送のみ(窓口への持参不可)「不動産鑑定士試験受験願書在中」と赤字で記載。必ず簡易書留又は書留で提出する。

- 提出書類:

1)受験願書

2)短答式試験の免除又は論文式試験の科目免除申請書類(必要な場合のみ)

〒102-8787 東京都千代田区九段南4-5-9

麹町郵便局留 国土交通省土地鑑定委員会事務局

受験手数料

- 電子申請:12,800円 ※電子納付(領収書は発行されないので注意!)

- 書面申請:13,000円 ※収入印紙を受験願書の収入印紙貼付欄に添付

不動産鑑定士資格の試験日と試験内容

試験日

- 短答式試験:2024年5月19日(日) ※毎年5月第2週の日曜日

- 論文式試験:2024年8月6日(土)〜8月8日(月) ※毎年8月中旬の 土曜日、日曜日、月曜日の3日間

試験内容

短答式試験

- 午前:不動産に関する行政法規

- 午後:不動産の鑑定評価に関する理論

論文式試験

- 1日目(土曜日) 午前:民法

午後:経済学 - 2日目(日曜日) 午前:会計学

午後:不動産の鑑定評価に関する理論 - 3日目(月曜日) 午前:不動産の鑑定評価に関する理論

午後:不動産の鑑定評価に関する理論(演習)

| 試験日 | 試験時間 | 試験科目 | |

|---|---|---|---|

| 短答式試験 | 5月第2土曜日 | 10:00~12:00 | 不動産に関する行政法規 |

| 13:30~15:30 | 不動産の鑑定評価に関する理論 | ||

| 論文式試験 | 1日目(土) | 10:00~12:00 | 民法 |

| 13:30~15:30 | 経済学 | ||

| 2日目(日) | 10:00~12:00 | 会計学 | |

| 13:30~15:30 | 不動産の鑑定評価に関する理論 | ||

| 3日目(月) | 10:00~12:00 | 不動産の鑑定評価に関する理論 | |

| 13:30~15:30 | 不動産の鑑定評価に関する理論(演習) |

試験方法

短答式試験

- 午前:40問 100点満点(不動産に関する行政法規)

- 午後:40問 100点満点(不動産の鑑定評価に関する理論)

1問 40点満点(作図(縮図及び伸図並びにこれを伴う地図の表現の変更に関する作業を含む)

論文式試験

- 1日目:民法・経済学 4問 200点満点

- 2日目:会計学・不動産の鑑定評価に関する理論 4問 200点満点

- 3日目:不動産の鑑定評価に関する理論 3問 200点満点

受験地一覧

短答式試験

北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県

論文式試験

東京都、大阪府及び福岡県

不動産鑑定士試験の合格点と合格率

合格点と合格率

| 不動産鑑定士試験(短答式試験) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 合格点 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |

| 2023年 | 132.5点 | 1,647人 | 553人 | 33.6% |

| 2022年 | 150点 | 1,726人 | 626人 | 36.3% |

| 2021年 | 140点 | 1,709人 | 621人 | 36.3% |

| 2020年 | 133点 | 1,473人 | 451人 | 30.6% |

| 2019年 | 140点 | 1,767人 | 573人 | 32.4% |

| 2018年 | 138点 | 1,751人 | 584人 | 33.4% |

| 2017年 | 135点 | 1,613人 | 524人 | 32.5% |

| 2016年 | 128点 | 1,568人 | 511人 | 32.6% |

| 2015年 | 140点 | 1,473人 | 451人 | 30.6% |

| 2014年 | 120点 | 1,527人 | 461人 | 30.2% |

| 不動産鑑定士試験(論文式試験) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 合格点 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |

| 2022年 | 369点 | 871人 | 143人 | 16.4% |

| 2021年 | 380点 | 809人 | 135人 | 16.9% |

| 2020年 | 380点 | 764人 | 135人 | 17.7% |

| 2019年 | 353点 | 810人 | 121人 | 14.9% |

| 2018年 | 376点 | 789人 | 117人 | 14.8% |

| 2017年 | 347点 | 733人 | 106人 | 14.5% |

| 2016年 | 348点 | 708人 | 103人 | 14.5% |

| 2015年 | 378点 | 706人 | 100人 | 14.2% |

| 2014年 | 294点 | 745人 | 84人 | 11.3% |

短答式試験

合格点は直近10年でみると平均値で127.1点(63.6%)。やはりよく言われるように7割得点すれば合格の可能性は高くなります。傾向としては2015を界に20点以上合格点が上昇しておりますが、それ以降5年はほぼ140点程度で大体落ち着いています。

合格率は直近10年でみると平均値で30.63%。合格点と同様に2015を界に2%もUPしております。

2010年は受験者数が2600名、合格者705名と直近10年で最高なのですが、合格率をみると27.1%と直近10年で最低です。受験者数は減少傾向にありますが、昨今は1700名程度と持ち直しています。

論文式試験

合格点は直近10年でみると平均値で347.56点(57.9%)。2014年は294点と極端に低いですが、それ以外はほぼ350点前後でしょうか。論文は6割~6割5分得点で合格の可能性高いですかね。

合格率は直近10年でみると平均値で12.84%。2015年以降で3%UPしてます。合格者、合格率ともに令和元年が直近10年で最高になっています。

合格発表

- 短答式試験:2024年6月26日(水)(予定)

- 論文式試験:2024年10月18日(金)(予定)

国土交通省HPでも、合格者受験番号・合否判定基準、試験問題の正解番号を確認できます。

不動産鑑定士の平均年収

厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査」の結果、公認会計士の平均年齢は、正社員の場合で46.6歳で、勤続年数が9.2年であることがわかりました。そして給与に関しては、月収は43万3500円となりました。さらに平均年収は692万7300円で、年間ボーナスの平均が172万5300円です。国税庁の「平成26年分民間給与実態統計調査結果」によると、給与所得者の平均年収は415万円だったので、不動産鑑定士の年収は、かなり高い水準であることがわかります。弁護士や社会保険労務士、税理士といった士業のように、高収入が得られる仕事です。近年の傾向に目を向けると、500万円台後半から800万円台前半を推移しており、やや変動はあります。

| 正社員 | |

|---|---|

| 平均年齢 | 46.6歳 |

| 勤続年数 | 9.2年 |

| 労働時間 | 165時間/月 |

| 残業時間 | 0時間/月 |

| 平均月収 | 433,500円 |

| 平均年収 | 6,927,300円 |

| 労働者数 | 640人 |

| 賞与 | 1,725,300円 |

出典:「平成28年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)

※平均年収については本統計データを加工して作成(きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額)

不動産鑑定士試験の参考書・問題集のおすすめ

『不動産鑑定士の学科試験勉強用のテキスト・問題集ってあるの?』と悩んでいませんか?こちらでは、不動産鑑定士の学科試験を独学で勉強している方に向けて、おすすめのテキストや問題集をご紹介します。不動産鑑定士試験の参考書・テキストは公式の出版物が無いようです。主に、TAC出版、住宅新報社のテキストや参考書が知名度が高いようで、それらを活用して合格されている方が多いようです。TACの「もうだいじょうぶ!シリーズ」がどのサイトでもおすすめのようで、そのあたり中心に紹介します。是非参考にしてみてくださいね。

不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト

短答式に最小の努力合格することを目的にまとめられた行政法規のテキストです。短期間で合格ラインの力を身に着けるために、試験に出る項目に絞りこみ、出題可能性の高い項目を優先的に記載してあります。初学者でも無理なく行政法規に関する知識を身につけることができます。基本的にはこのテキストをよく読みこんで過去問を繰り返し解くことで短答の行政法規は独学でも合格することは可能であると思われます。

| 著者 | TAC不動産鑑定士講座 |

|---|---|

| 出版社 | TAC出版 |

| ページ | 248ページ |

不動産鑑定士 短答式試験 鑑定理論 過去問題集

| 著者 | TAC不動産鑑定士講座 |

|---|---|

| 出版社 | TAC出版 |

| ページ | 692ページ |

物権法 (伊藤真試験対策講座) 第4版

司法書士試験用のテキストなので、鑑定士試験より難しい論点も解説されているため全て勉強する必要はないと思いますが、テキスト自体分かりやすく解説されているので民法が苦手な人は一度読んでみては。この本で調べて載っていないことはほぼ無いといわれるぐらいのかなり高いレベルのテキストであるようです。

| 著者 | 伊藤 真 |

|---|---|

| 出版社 | 弘文堂 |

| ページ | 356ページ |

不動産鑑定士の参考書・問題集!

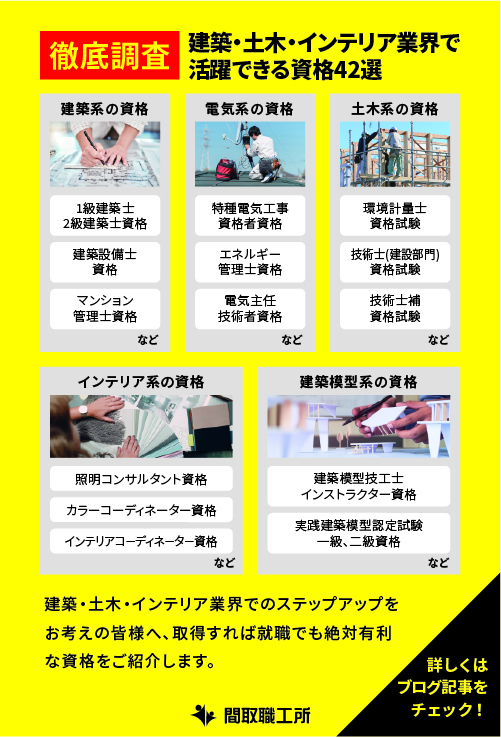

職工所スタッフが厳選した最新のおすすめ参考書・問題集を集めてみました。不動産鑑定士は不動産の鑑定評価に関する法律により規定された国家資格。「 建築・土木・インテリア業界で活躍できる資格42選 」も参考に合格を勝ち取ってくださいね‼

↓タップしてAmazonで確認する↓

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)