この記事では、建築士資格の試験日・試験内容・合格率についてまとめています。この資格に関心がある皆さま是非参考にしてください。

私たちの身近にある建物。建物は人間の営みに欠かせないものです。人間の居住空間をつかさどる建物。そこで私たちは生活をし、仕事を行い、学業に励み、食事を楽しみ、快適に睡眠をとり、娯楽を楽しみ、疲労を癒し、病気の治療を行うなど、人間にとって建物はとても重要な役割を果たす基盤です。その建物を建築する際、人間にとって第一に安全で快適なものである必要があります。火災や、地震、水害を受けてすぐに崩壊するような危険な建物では人々は安心して生活することができません。

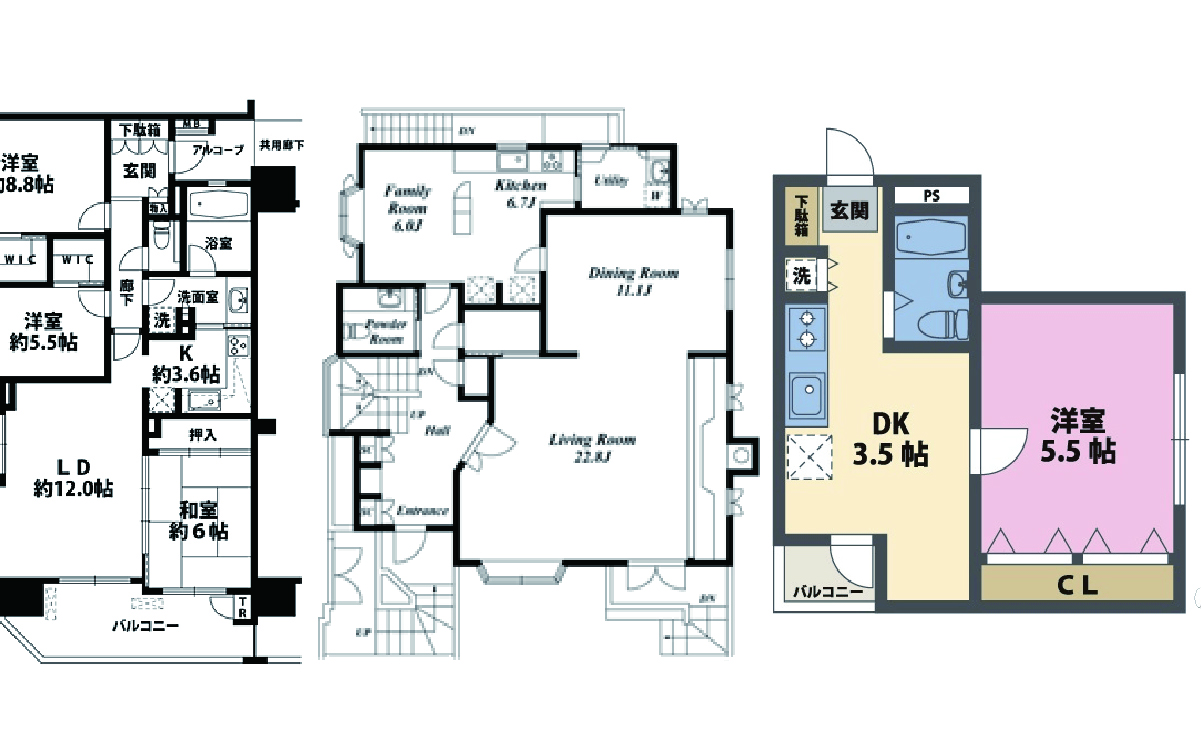

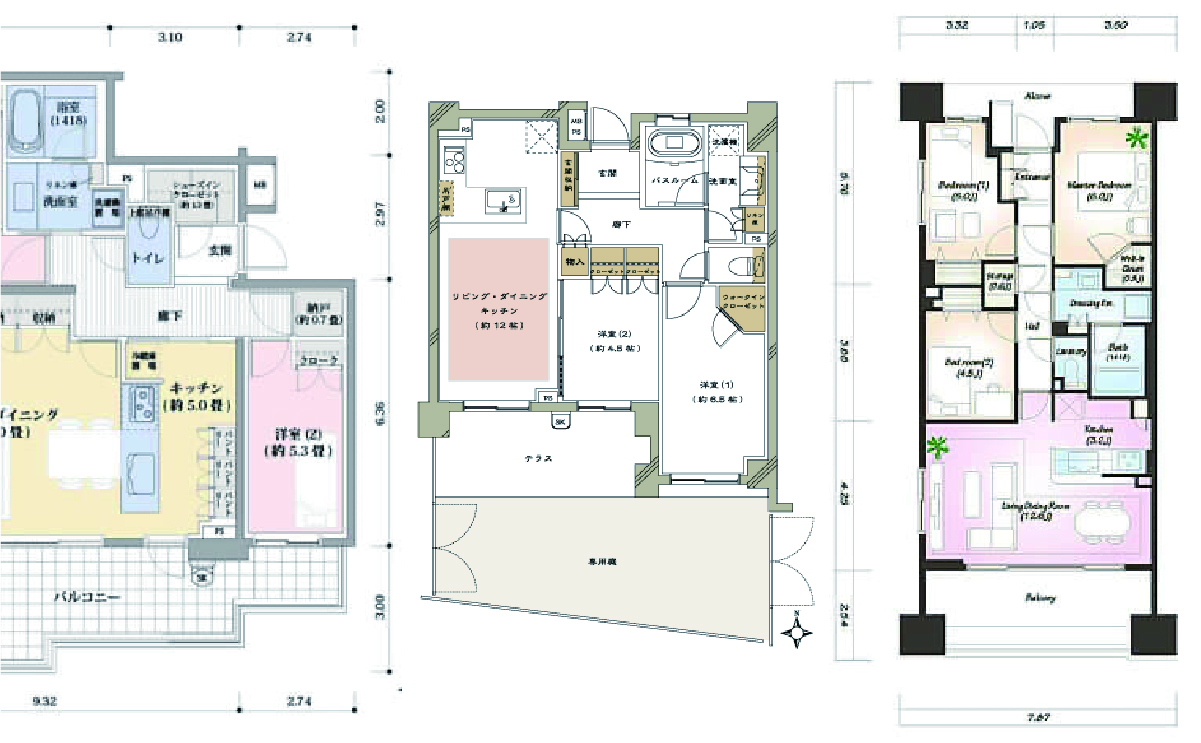

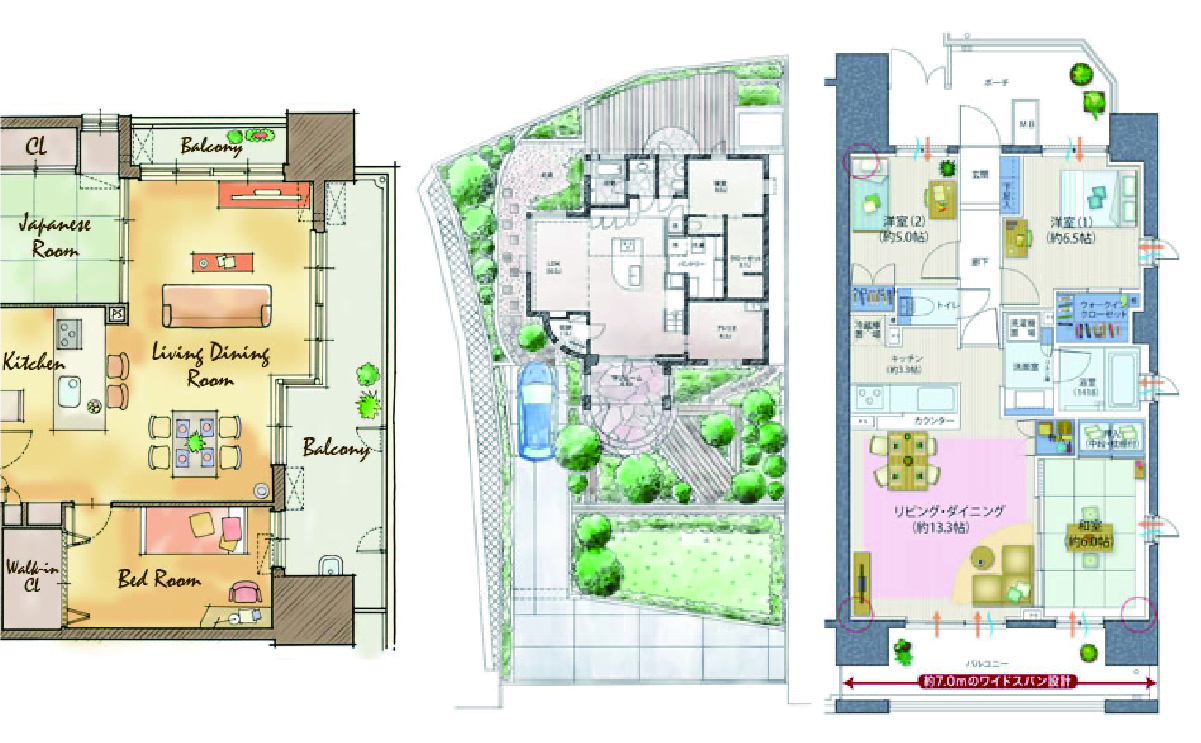

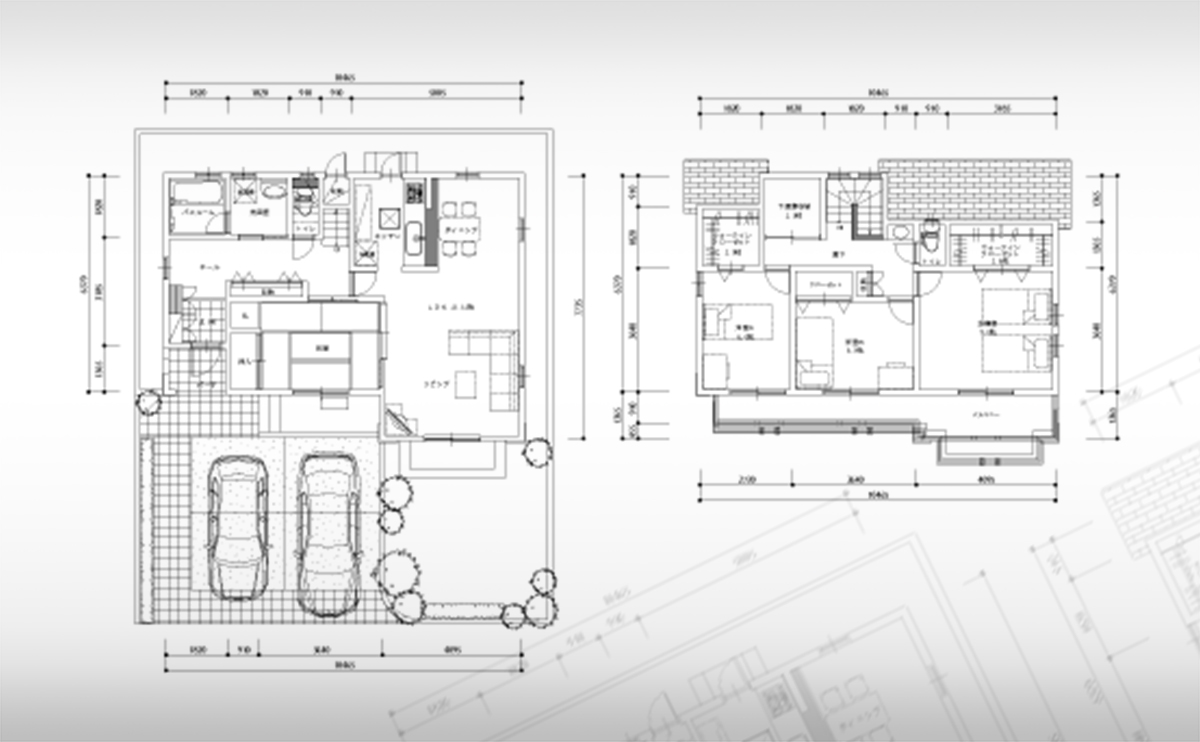

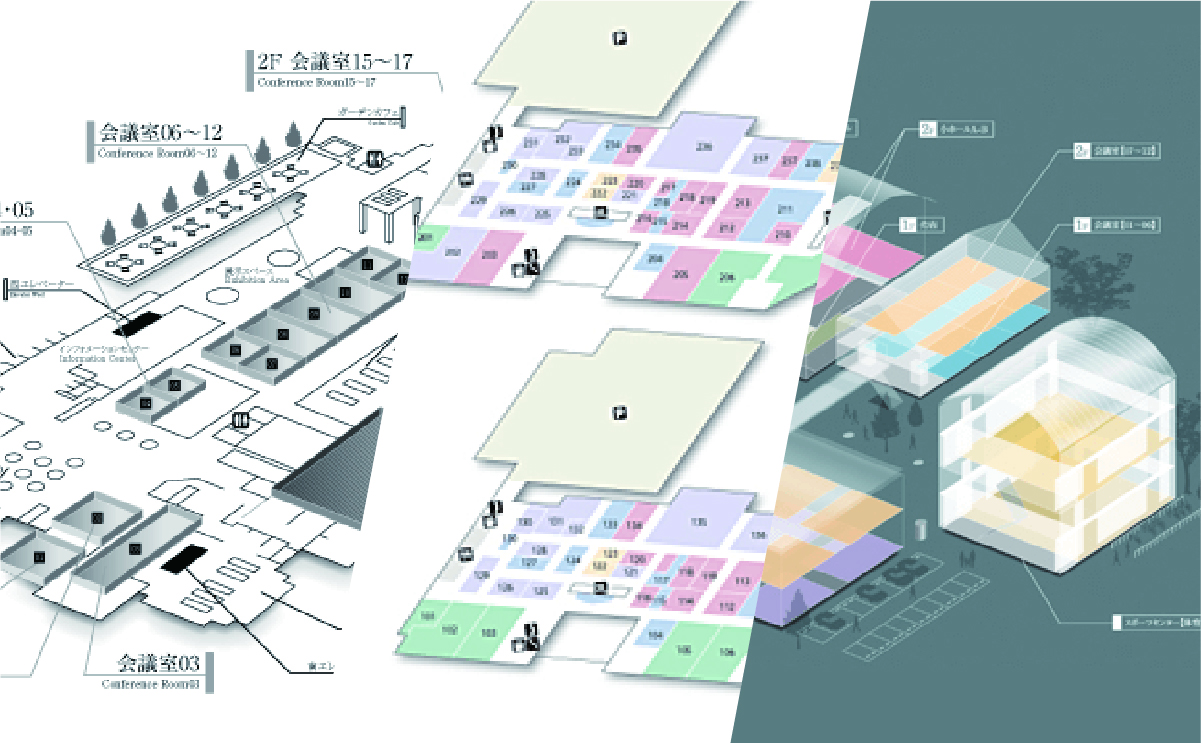

その建物を堅牢で快適で安全で使いやすい等様々な機能や耐久性を持った建物とし、法令を遵守した建物とするため建物を設計することのできる専門的な知識を有した者が必要です。建築士はこのように人間の生活にとって欠かせない『建物』を設計及び工事監理することができる国家資格です。建築士は「建築士法」に定められた資格であり、設計できる範囲ごとに「1級建築士」「2級建築士」「木造建築士」に区分が分かれています。「1級建築士」であれば、学校、病院、劇場、映画館、集会場、百貨店など多くの人が集まる建物や一定規模以上の建物が上限なく設計できます。

それでは、建築士資格について紹介していきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

建築士資格試験の概要

1級建築士、2級建築士 それぞれの資格の明確な違いは設計できる建物の規模と構造の制限です。2級建築士の場合、以下の条件を満たす建物の設計と工事監理の業務が可能です。1級建築士は建物の規模、構造に制限なくすべての建物の設計と工事監理業務が可能です。

| 建物の構造 | 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造 |

|---|---|

| 全ての構造 | 学校、病院、劇場、映画館、公会堂、集会場、百貨店、の用途に供するもので延べ面積500㎡以下(オーディトリアムを有しないものを除く) |

| 木造 建築物 | 高さ 13mかつの期の高さが9以下 2、3階では延べ面積1,000㎡以下(平屋は制限なし) |

| 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、CB造、無筋RC造 | 高さ 13mかつの期の高さが9以下 かつ延べ面積 30~300㎡以内 |

| その他の構造で木造以外の建物 | 延べ面積1,000㎡以下 平屋は制限なし。 |

受験資格

1級建築士 受験資格

| 建築に関する学歴又は資格等 | 免許登録要件 |

|---|---|

| 大学において指定科目を修めて卒業した者 | 実務経験2年以上 |

| 短期大学(3年)において指定科目を修めて卒業した者 | 実務経験3年以上 |

| 短期大学(2年)、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者 | 実務経験4年以上 |

| 二級建築士 | 二級建築士として実務経験4年以上 |

| 建築設備士 | 建築設備士として実務経験4年以上 |

| その他国土交通大臣が特に認めるもの(外国大学を卒業した者等) | 所定の年数以上 |

※令和2年度の試験より、建築士法14条1号から実務経験にかかる記述削除。

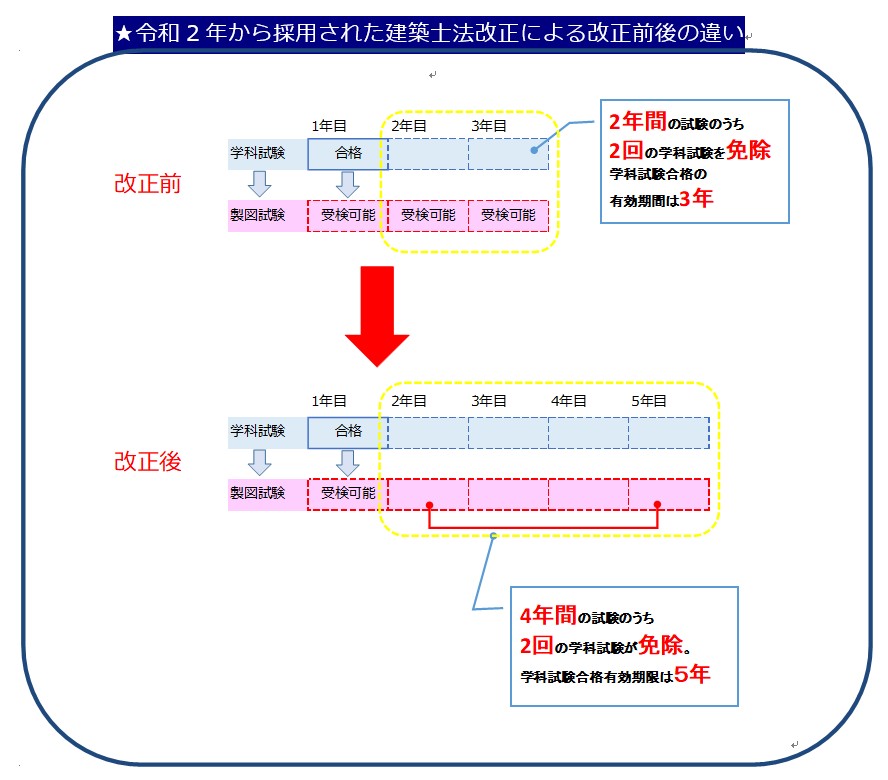

必要な実務経験を経て1級建築士免許登録を受けることができます。なお、学科試験に合格した者はその受験した年以降の4回の試験のうち2回の学科試験が免除になります。

2級建築士 受験資格

| 建築に関する学歴又は資格等 | 免許登録要件 |

|---|---|

| 大学、短期大学、高等専門学校において指定科目を修めて卒業した者 | なし |

| 高等学校、中等教育学校において指定科目を修めて卒業した者 | 実務経験2年以上 |

| 建築に関する学歴なし(実務経験7年) | 実務経験7年以上 |

| 都道府県知事が同等と認める者 | 所定の年数以上 |

受験申込方法

一級・二級建築士の受験申込方法は、原則としてインターネットによる受付のみとなりました。

受験手数料

- 一級建築士:17,000円

- 二級建築士:18,500円

※学科試験免除者も同額です。

建築士資格の試験日と試験内容

試験日

一級建築士

- 学科試験:2023年7月23日(日)

- 設計製図の試験:2023年10月8日(日)

二級建築士

- 学科試験:2023年7月2日(日)

- 設計製図の試験:2023年9月10日(日)

試験内容

一級建築士

学科:四肢択一式

- ①学科Ⅰ 計画 20問

- ②学科Ⅱ 環境・設備 20問

- ③学科Ⅲ 法規 30問

- ④学科Ⅳ 構造 30問

- ⑤学科Ⅴ 施行 25問 合計125問

製図

- A2サイズ1枚に要求図書を作成

課題はあらかじめ公表される1課題

二級建築士

学科:五肢択一式

- ①学科Ⅰ 建築計画 25問

- ②学科Ⅱ 建築法規 25問

- ③学科Ⅲ 建築構造 25問

- ④学科Ⅳ 建築施行 25問 合計100問

製図

- A2サイズ1枚に要求図書を作成

課題はあらかじめ公表される1課題

試験時間

一級建築士

学科試験

| 試験時間 | 試験内容 | |

|---|---|---|

| 9:30 ~ 9:45 | 15分 | 注意事項説明 |

| 9:45 ~ 11:45 | 2時間 | 学科Ⅰ(計画) 20問 建築計画、建築積算等 |

| 学科Ⅱ(環境・設備) 20問 環境工学、建築設備 | ||

| 11:45 ~ 12:30 | 45分 | 休憩 |

| 12:30 ~ 12:55 | 25分 | 注意事項説明、法令集チェック |

| 12:55 ~ 14:40 | 1時間45分 | 学科Ⅲ(法規) 30問 建築法規等 |

| 14:40 ~ 15:00 | 20分 | 休憩 |

| 15:00 ~ 15:10 | 10分 | 注意事項説明 |

| 15:10 ~ 17:55 | 2時間45分 | 学科Ⅳ(構造) 30問 構造力学、建築一般構造等 |

| 学科Ⅴ(施工) 25問 建築施工等 | ||

設計製図試験

| 試験時間 | 試験内容 | |

|---|---|---|

| 10:45 ~ 11:00 | 15分 | 注意事項説明等 |

| 11:00 ~ 17:30 | 6時間30分 | 設計製図 |

2級建築士

学科試験

| 試験時間 | 試験内容 | |

|---|---|---|

| 9:45 ~ 10:10 | 25分 | 注意事項説明、法令集チェック |

| 10:10 ~ 13:10 | 3時間 | 学科Ⅰ(建築計画) 25問 |

| 学科Ⅱ(建築法規) 25問 | ||

| 13:10 ~ 14:10 | 1時間 | 休憩 |

| 14:10 ~ 14:20 | 10分 | 注意事項説明 |

| 14:20 ~ 17:20 | 3時間 | 学科Ⅲ(建築構造) 25問 建築法規等 |

| 学科Ⅳ(建築施工) 25問 建築施工等 | ||

設計製図試験

| 試験時間 | 試験内容 | |

|---|---|---|

| 10:45 ~ 11:00 | 15分 | 注意事項説明等 |

| 11:00 ~ 16:00 | 5時間 | 設計製図 |

受験地一覧

住所地の都道府県の公共施設(大学、高校等々)

詳細は(公財)建築技術教育普及センターHPよりご確認ください。

建築士試験の合格点と合格率

合格点と合格率

一級建築士

| 学科試験 | 製図試験 |

学科・製図総合 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格点 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格率 | |

| 2022年 | 91 | 30,007 | 6,289 | 21.0% | 10,509 | 3,473 | 33.0% | 9.9% |

| 2021年 | 87 | 31,696人 | 4,832人 | 15.2% | 10,499人 | 3,765人 | 35.9% | 9.9% |

| 2020年 | 88 | 30,409人 | 6,295人 | 20.7% | 11,035人 | 3,796人 | 34.4% | 10.6% |

| 2019年 | 97 | 25,132人 | 5,729人 | 22.8% | 10,151人 | 3,571人 | 35.2% | 12.0% |

〇学科試験において各科目に合格基準点があるので注意が必要。合計で合格点を上回っていても、1科目でも足切り点がある科目があれば不合格となります。

〇学科は令和元年22.8%とここ10年で一番高い合格率になっています。合格者数も合格点も高く、例年にない難易度の低さがうかがえます。それ以外の年度は90点前後で推移しています。平成29年と令和元年で10点の差があります。逆に製図試験で35.2%と例年より低く総合合格率で12%と例年並みになっており、学科分を製図で調整したような感じです。

〇製図試験は平均で40%程度ですが、過年度生もおり合格率ほど甘くありません。初年度生になるともっと下がります。相当な学習時間が必要です。

〇総合合格率は12%台で推移しています。難関であるといえますが、令和2年からの試験改正により、少しは緩和される可能性はあります。ただ、改正されることにより大卒すぐの勉強仕立ての頭キレッキレの学生さんが敵に回ります。かなり強敵です。学習時間だけは負けないようにする必要があるでしょう!

二級建築士

| 学科試験 | 製図試験 |

学科・製図総合 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格点 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格率 | |

| 2023年 | 60 | 17,805人 | 6,227人 | 35.0% | – | – | – | – |

| 2022年 | 60 | 18,893人 | 8,088人 | 42.8% | 10,797人 | 5,670人 | 52.5% | 25% |

| 2021年 | 60 | 19,596人 | 8,220人 | 42.0% | 11,450人 | 5,559人 | 48.6% | 23.6% |

| 2020年 | 60 | 18,258人 | 7,565人 | 41.4% | 11,253人 | 5,979人 | 53.1% | 26.4% |

| 2019年 | 60 | 19,389人 | 8,143人 | 42.0% | 10,884人 | 5,037人 | 46,3% | 22.0% |

〇2級建築士学科試験も科目ごとに基準点があります。全科目13点以上得点する必要があります。 13/25なので52%以上です。

〇合格点はおよそ60点以上です。

〇総合合格率は23%程度です。学生も受験することがあります。しっかり勉強した学生に負けないようにするためには相当学習する必要があります。

合格発表

一級建築士

- 学科試験:毎年9月初旬

- 製図試験:毎年12月下旬(クリスマス前後)

- 学科試験:毎年8月下旬

- 製図試験:毎年12月初旬

※学科試験は受験番号がHPに記載

※製図試験は合格者氏名がHPに記載されます。

1級、2級建築士試験の参考書・問題集のおすすめ

『1級、2級建築士の学科試験勉強用のテキスト・問題集ってあるの?』と悩んでいませんか?こちらでは、1級、2級建築士の学科試験を独学で勉強している方に向けて、おすすめのテキストや問題集をご紹介します。是非参考にしてみてくださいね。

筆者は基本的に独学ではなく、資格学校に通っていましたので、あまりこの試験を独学はおすすめしません。なぜならそれだけの自己管理とモチベーションの維持、そして効率の良い学習方法を知らなかったからです。ですが、強い意志があれば独学でも学科は突破可能でしょう。(製図は資格学校に通うのが近道です。)そのために必要な問題集、参考書をご紹介いたします。

2級建築士試験 学科 過去問スーパー7

1級も2級もやはりこの問題集は外せません。過去問7年分、700問を掲載しています。各問題の難易度を☆印3段階で表示しており、基本問題や応用問題などの目安になります。迷わずこれ1冊に絞ってひたすら解いていく作業に没頭しましょう。

| 著者 | 総合資格学院 |

|---|---|

| 出版社 | 総合資格 |

| ページ | 902ページ |

1級建築士試験 学科 ポイント整理と確認問題

合格者を多く輩出している総合資格学院の本です。「重要ポイント編」で要点を学習し、「確認問題」で知識のアウトプットをはかるというサイクルで学習できます。

| 著者 | 総合資格学院 |

|---|---|

| 出版社 | 総合資格 |

| ページ | 360ページ |

基本建築関係法令集 法令編

| 著者 | 国土交通省住宅局建築指導課、建築技術者試験研究会 |

|---|---|

| 出版社 | 井上書院 |

| ページ | 1829ページ |

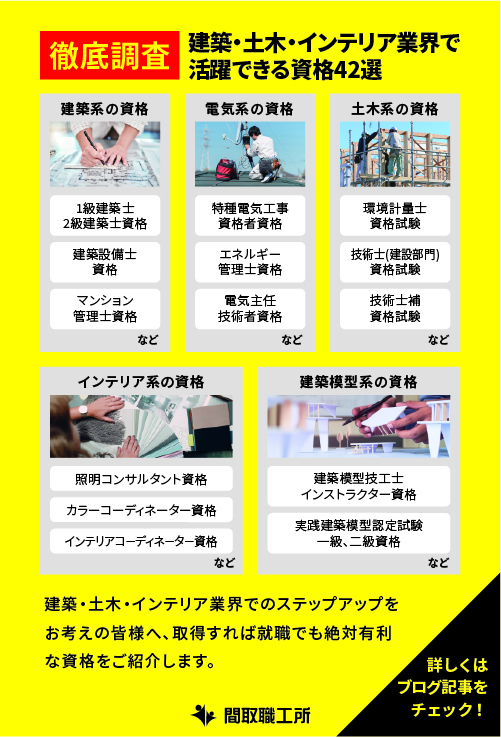

一級建築士の参考書・問題集!

職工所スタッフが厳選した最新のおすすめ参考書・問題集を集めてみました。一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行うもの。「 建築・土木・インテリア業界で活躍できる資格42選 」も参考に合格を勝ち取ってくださいね‼

↓タップしてAmazonで確認する↓

二級建築士の参考書・問題集!

職工所スタッフが厳選した最新のおすすめ参考書・問題集を集めてみました。二級建築士は、建築基準法によって定められた、都道府県知事より認可された国家資格。「 1級建築士、2級建築士資格試験の試験日・試験内容と合格率 」も参考に合格を勝ち取ってくださいね‼

↓タップしてAmazonで確認する↓

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)