今回は「角度を振った建築」について、特に外観デザインに焦点を当ててお話しします。直角や水平・垂直の世界を超えた、角度を活かした魅力的な建築外観の世界をご案内します。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

外観における「角度を振る」とは

建築の外観において「角度を振る」とは、以下のような設計手法を指します。

- ファサード(建物の正面)が道路や敷地境界線に対して斜めに配置されている

- 建物全体が捻れたようにねじれている

- 屋根や壁面が傾斜している

- 直方体から一部が切り取られたような形状

- 不規則な多角形のボリューム構成

こうした角度の操作は、単なる装飾ではなく、建築の表情や周囲との関係性に大きな影響を与えます。

外観に角度を振る意義

外観に角度を持たせることで生まれる効果を、視覚や環境、建築性の観点から整理して解説します。

1. 視覚的インパクトの創出

直角だけの箱型建築と比較して、角度を振った建築は視覚的なインパクトが強く、記憶に残りやすい特徴を持ちます。角度によって生まれる面と面の関係性が、光と影の変化に富んだ表情を生み出します。

2. 周辺環境との対話

角度を振ることで、特定の景観へのフレーミングや、隣接建物との関係性を調整できます。例えば、角度を振った壁面は、隣の建物を反射して見せたり、特定の視点場からの眺めを意識的に操作したりできます。

3. 建築の個性とアイデンティティの表現

角度を振った外観は、建築家の意図や建物の用途、クライアントの個性を強く表現することができます。企業の本社ビルや文化施設など、アイデンティティの表現が求められる建築で多く見られます。

4. 環境性能の向上

太陽の動きを考慮して壁面や屋根の角度を設定することで、日射遮蔽や採光の最適化など、環境性能の向上につながることがあります。持続可能な建築デザインの観点からも注目される手法です。

外観に角度を振る際の注意点

外観に角度を持たせる際に留意すべき技術面や環境面のポイントを整理して解説します。

1. 防水と耐久性

角度を振った接合部は雨水の侵入リスクが高まります。綿密なディテール設計と施工が求められ、長期的な耐久性を確保するための配慮が必要です。

構造的な考慮

直交しない構造は、力の伝達が複雑になるため、構造設計において特別な配慮が必要です。特に地震国日本では、角度を振った構造の安全性を確保することが重要課題となります。

コストと施工性

直角ではない接合部は施工が複雑になり、コストアップにつながることが多いです。デザインの意図を実現しながらも、現実的な施工方法とコスト管理のバランスが求められます。

周辺との調和

角度を振った個性的な外観が、周辺環境と不釣り合いになる可能性もあります。特に歴史的な街並みや統一感のある住宅地では、周囲との関係性に配慮したデザインが重要です。

まとめ

角度を振った建築外観は、単に目立つためのテクニックではなく、建築と環境、人との関係を豊かにする可能性を秘めています。伝統的な直交グリッドから解放されることで、新しい空間体験や視覚的魅力、機能的な利点を生み出すことができるのです。角度という要素ひとつで、建築の表情は大きく変わります。ぜひ身の回りの建築で、角度がどのように外観の魅力を高めているか観察してみてください。

建築士つぶやくの記事一覧

※タップで各記事ページが開きます。

one archi

現在の主な作業

一級建築士試験に一発合格し、組織設計事務所にて主に学校、公民館、道の駅、発電所等の幅広い用途の公共建築物の設計を行なっている。

自己紹介

芸術学部建築学科を卒業後、ハウスメーカーメーカーにて住宅の設計販売に携わる。一級建築士事務所開設を夢に、ハウスメーカーを退職し資格学校へ通うが、そこで現職場の先輩にスカウトされ組織設計事務所に所属する事になる。一級建築士の他に、インテリアプランナー、建築積算士、casbee評価員の有資格者である。2020年、実務経験と建築知識を活かして建築系のWEBライターとして始動。

人気記事建築学生に読んでほしいおすすめ建築・インテリア雑誌10選

人気記事センスを磨けるインテリア本おすすめ人気ランキング10選

人気記事建築学生に人気のおすすめ本ランキング10選

人気記事建築学科志望の高校生におすすめする読んでほしい本ランキング10選

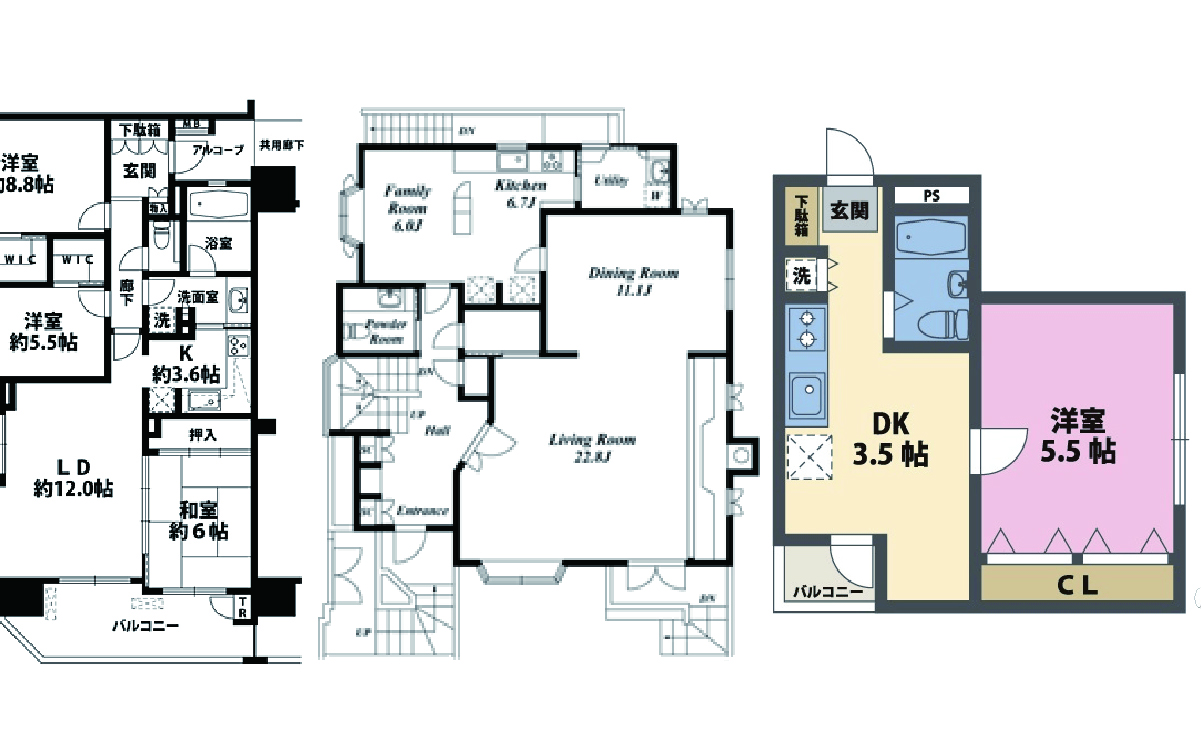

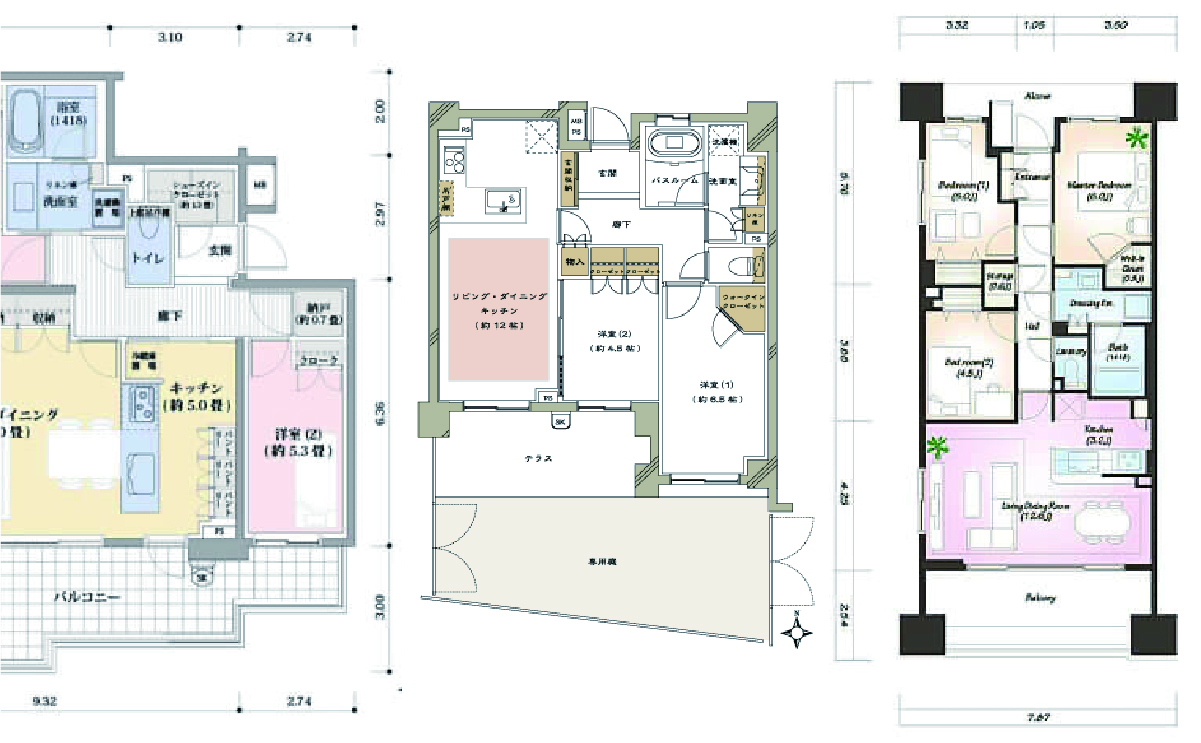

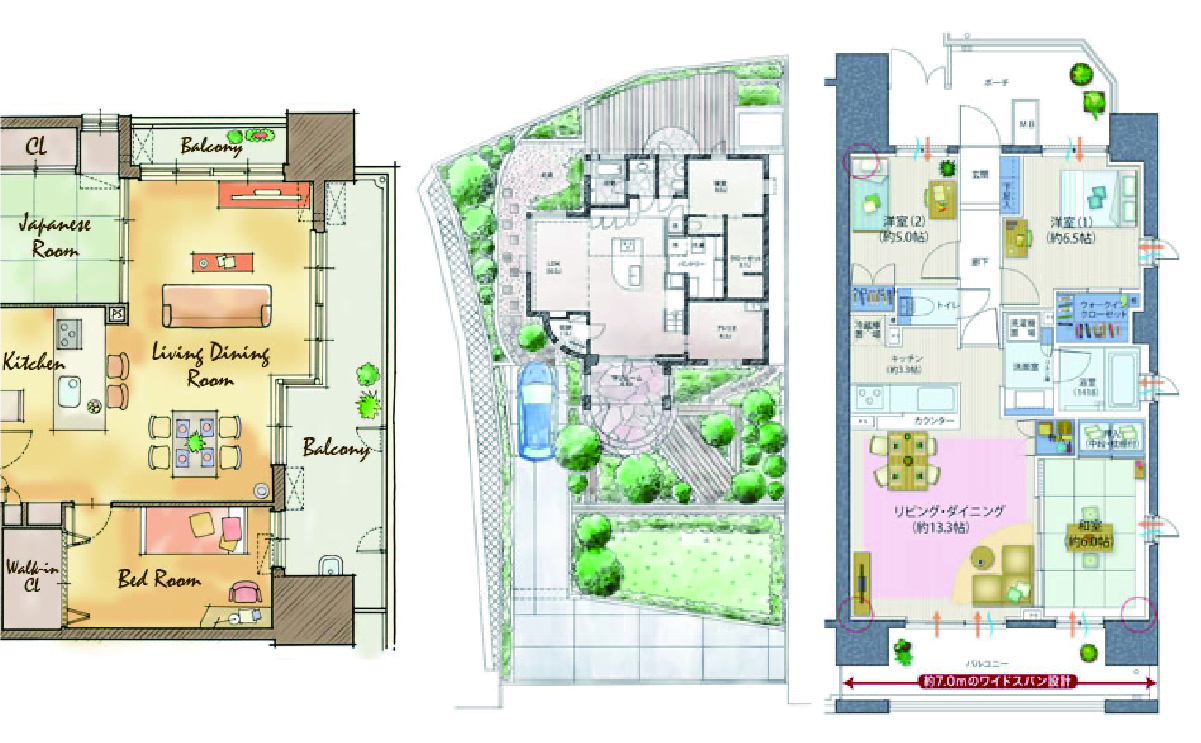

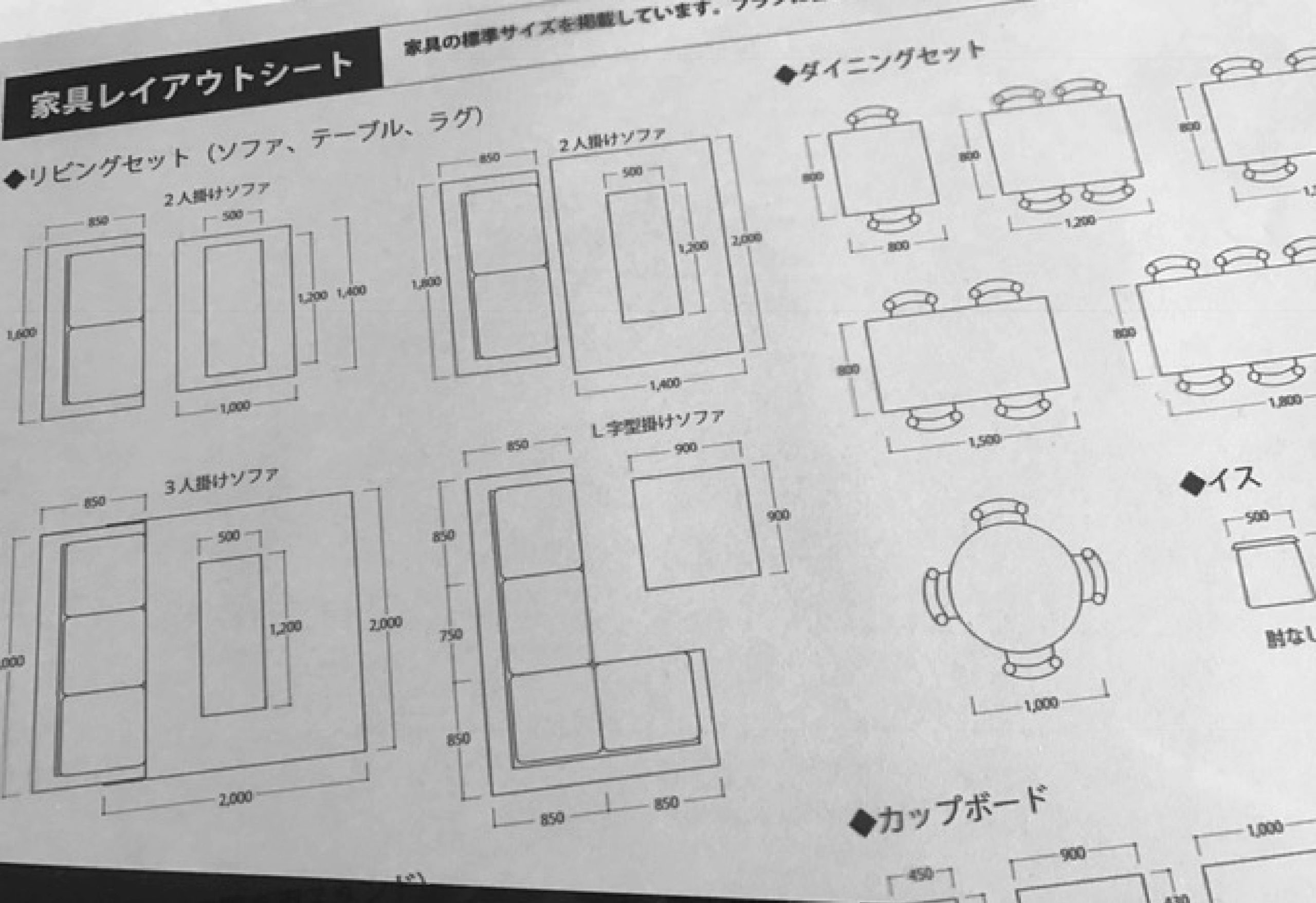

間取図大好きな貴方への一冊!

職工所スタッフ厳選のよく売れている間取図の本を集めてみました。下の記事では、専門性や参考度などをランキング化(★5つ)して紹介。「 間取り図の本おすすめ人気ランキング15選 」も参考に‼

↓タップしてAmazonで確認する↓

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)