「展開図」とはどのような図面なのか、建物や空間の詳細を把握するための重要な図面について、以下で詳しく説明していきます。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

展開図の説明

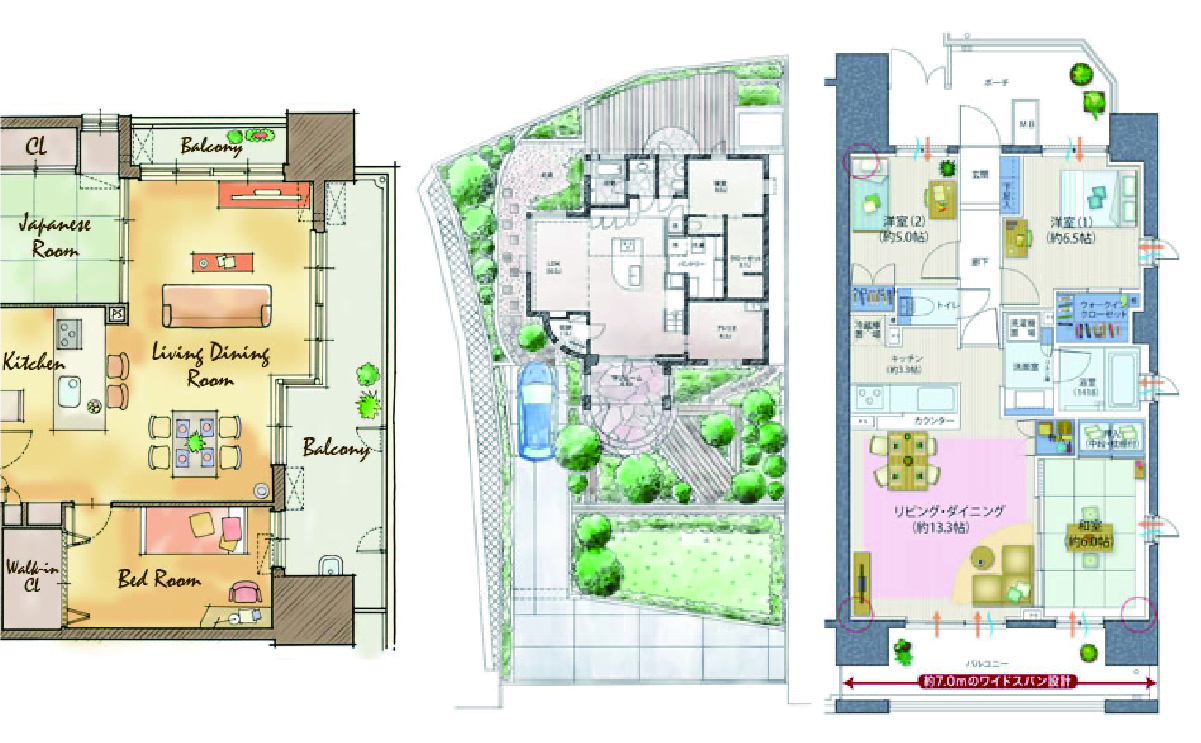

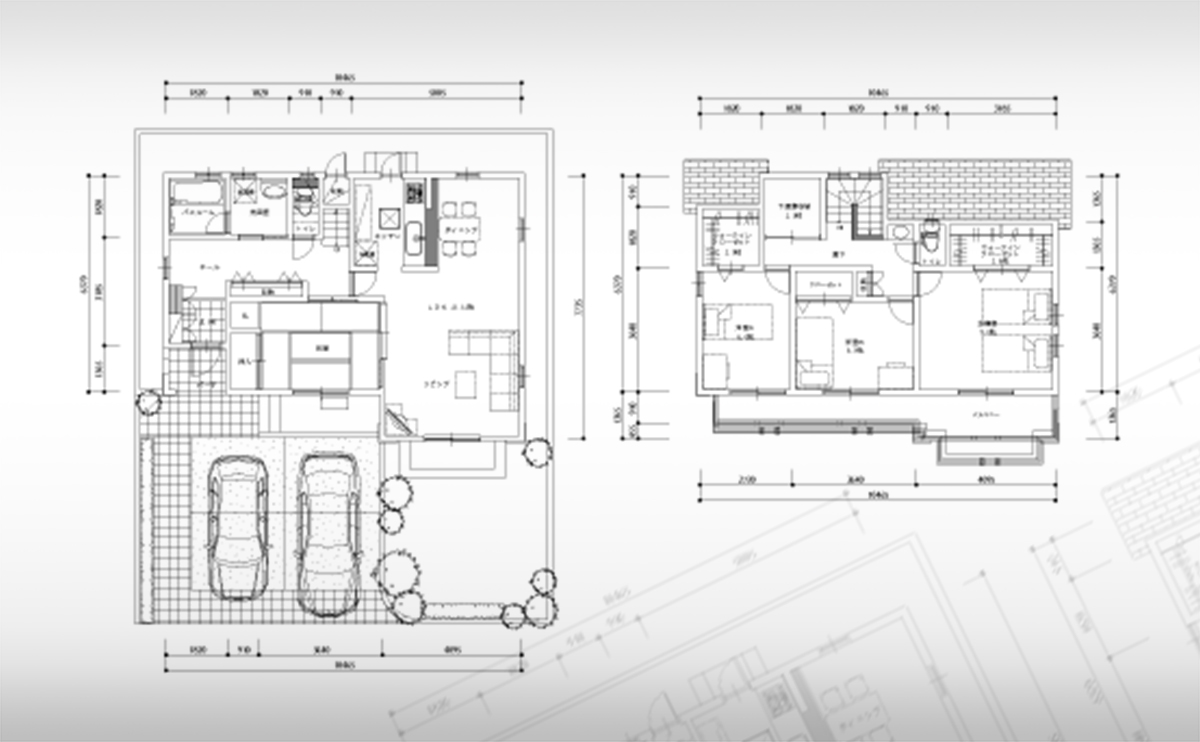

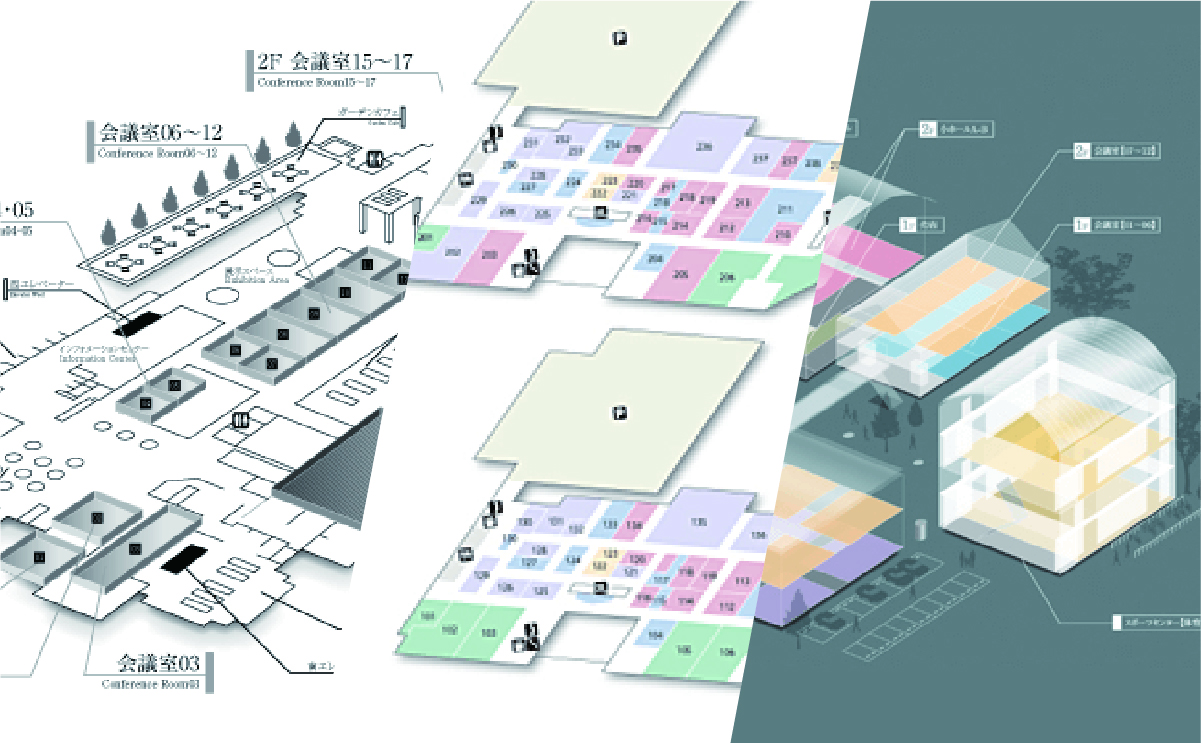

「展開図」とは室内から見た立面図です。室内の中心をふとした時に東、西、南、北のそれぞれ4面の立面を表したものです。各部屋天井の高さ、窓の位置、高さ、出入口、建具の開閉方向、什器との関係性、設備機器との位置関係、寸法仕上げなど様々な情報が記載されています。配置も図示します。要は空間の懸念を決める重要な図面であると言います。

展開図の役割

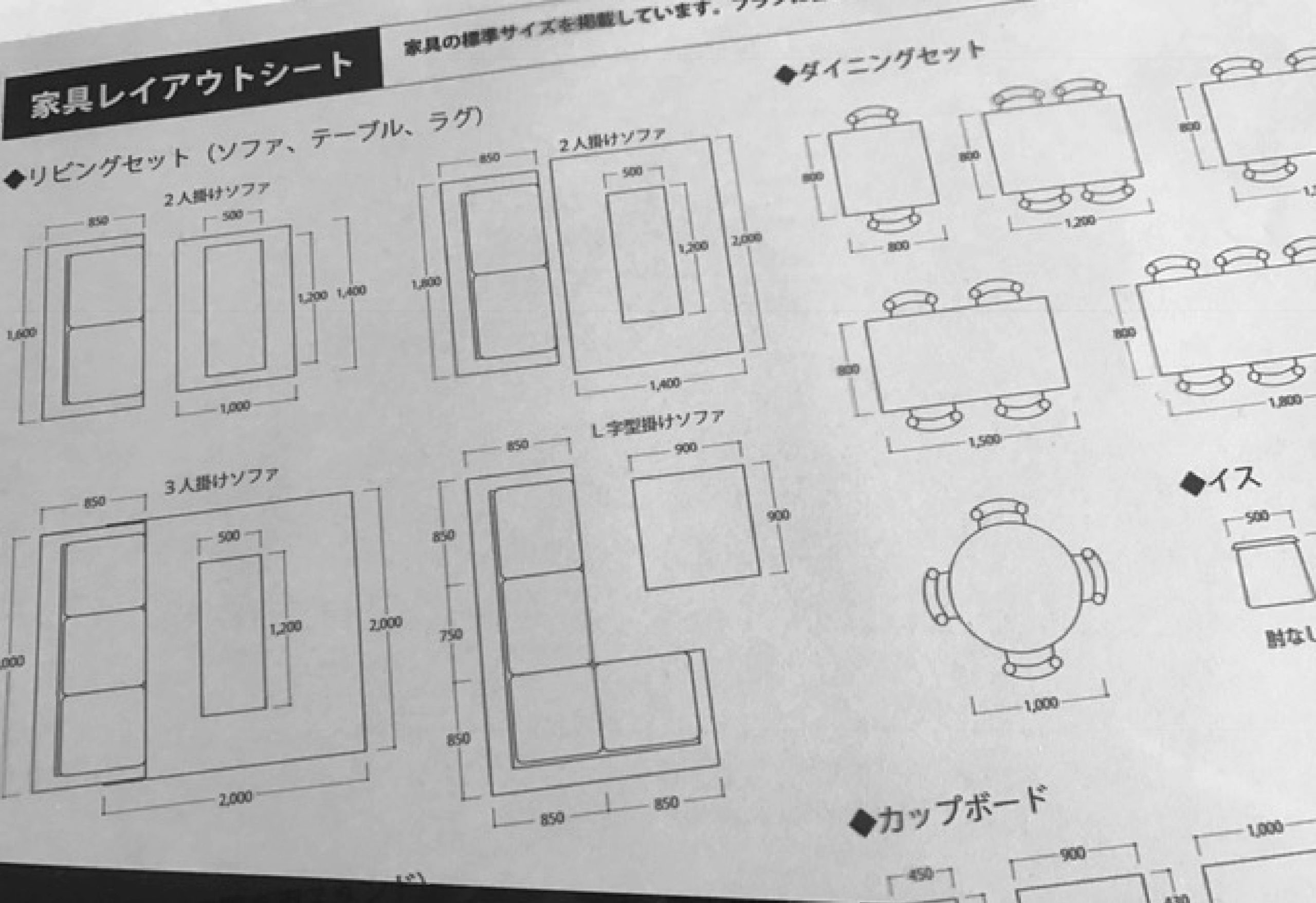

展開図は建主とのコミュニケーションがないのに、より一層活躍する図面であると言います。なぜなら展開図は什器(日常生活用の器具、家具を示す)と関わりが深いからです。キッチンを外壁に面して計画した場合は、窓とシステムキッチン、流し台の高さ吊戸の高さなどに密接に関係してきます。窓、家具、設備機器の配置が一目で分かります。それらを表現するために室内側から見た図面で記載するのです。このように展開図は内部の詳細、家具の配置、設備機器の配置(キッチンや洗面化粧台、トイレの便器など)を細かい寸法まで検討し、建主に考えてもらうためにも重要な図面であると言います。

展開図の例

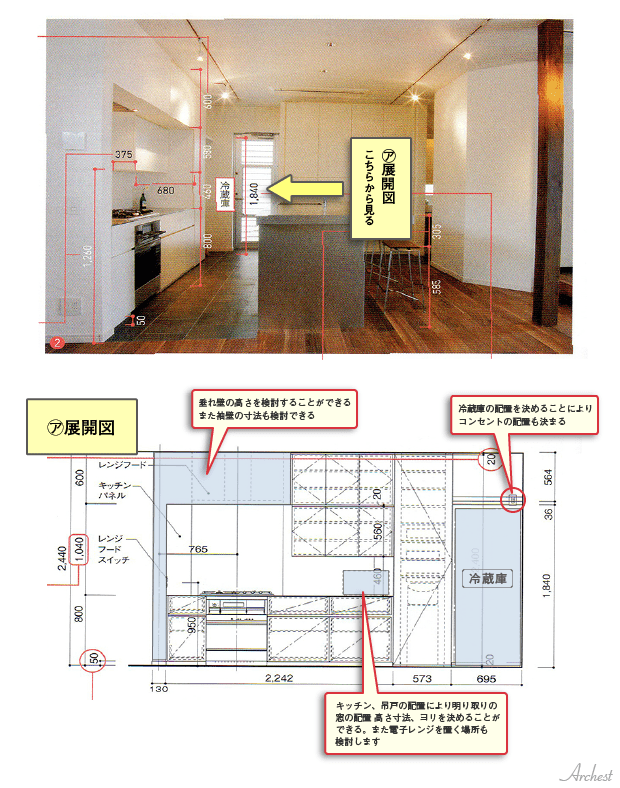

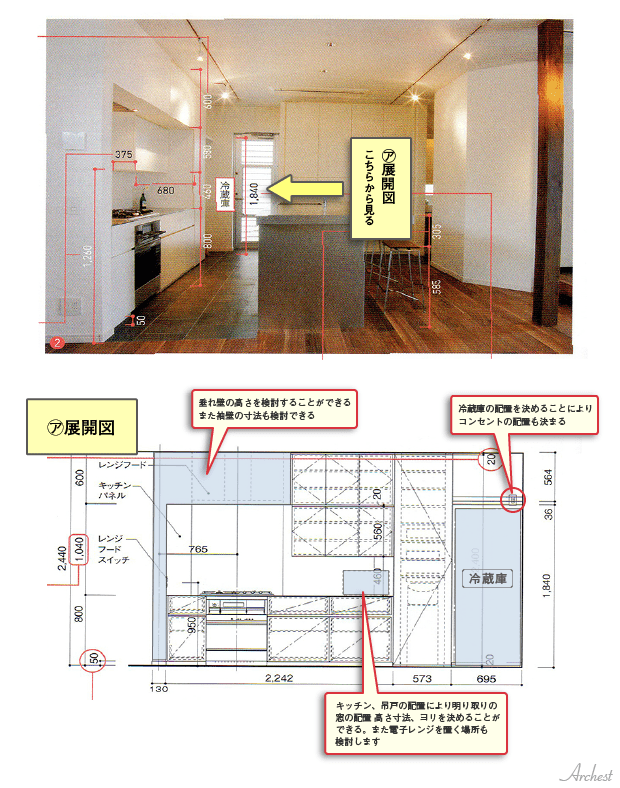

展開図サンプル①

例 キッチンの展開図の場合、キッチンの配置を平面的に決めたものを展開図に表してみることで、冷蔵庫のコンセントの高さをどれくらいにすれば良いか正しく決めることができます。上記の吊戸棚とシステムキッチンの天端の高さを決めることにより、その高さ部分に明り取り用の窓や電子レンジの配置を決めることができます。さらに袖壁、垂れ壁高さのイメージもこの展開図に示す寸法を決めることができます。

展開図サンプル2

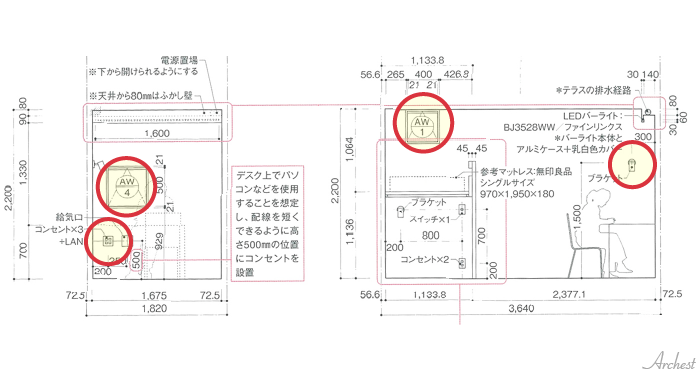

展開図サンプル③

上記はコンセントや給気口の配置高さを、実際の机の高さを想定して決めます。

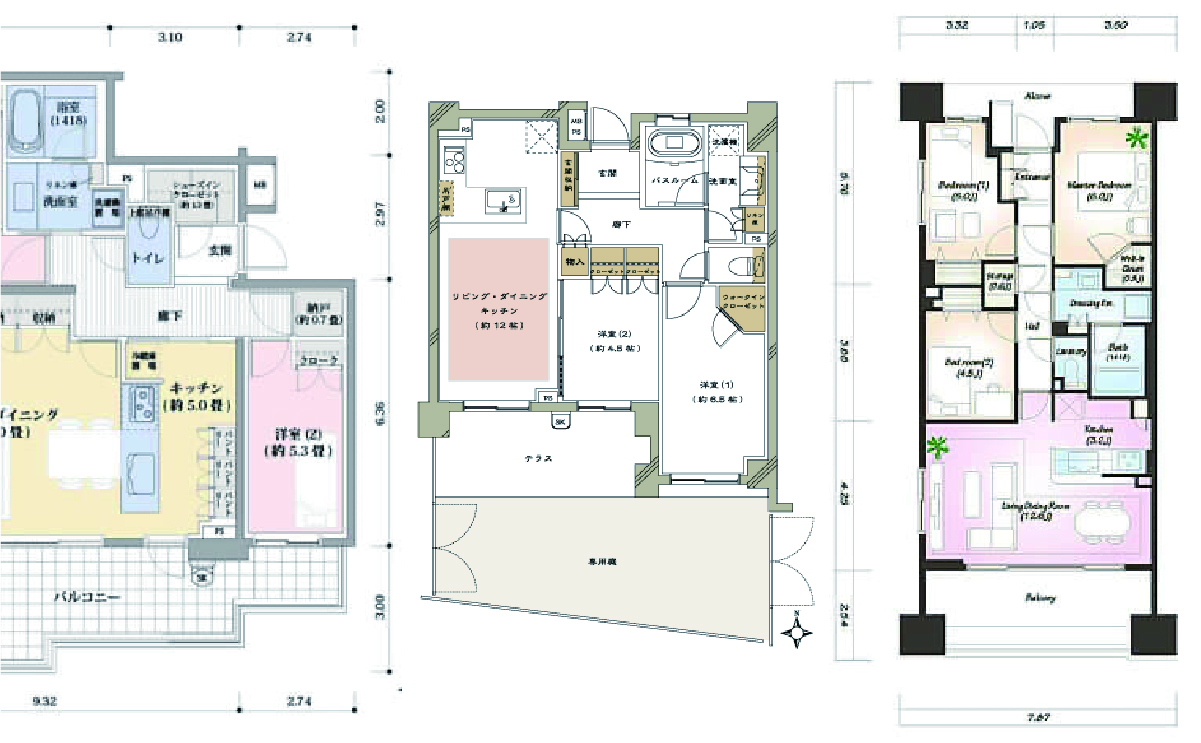

図面22種類の特徴・読み方

※タップで各カテゴリページが開きます。

人気記事建築図面22種類|その内容と見方をわかりやすく解説

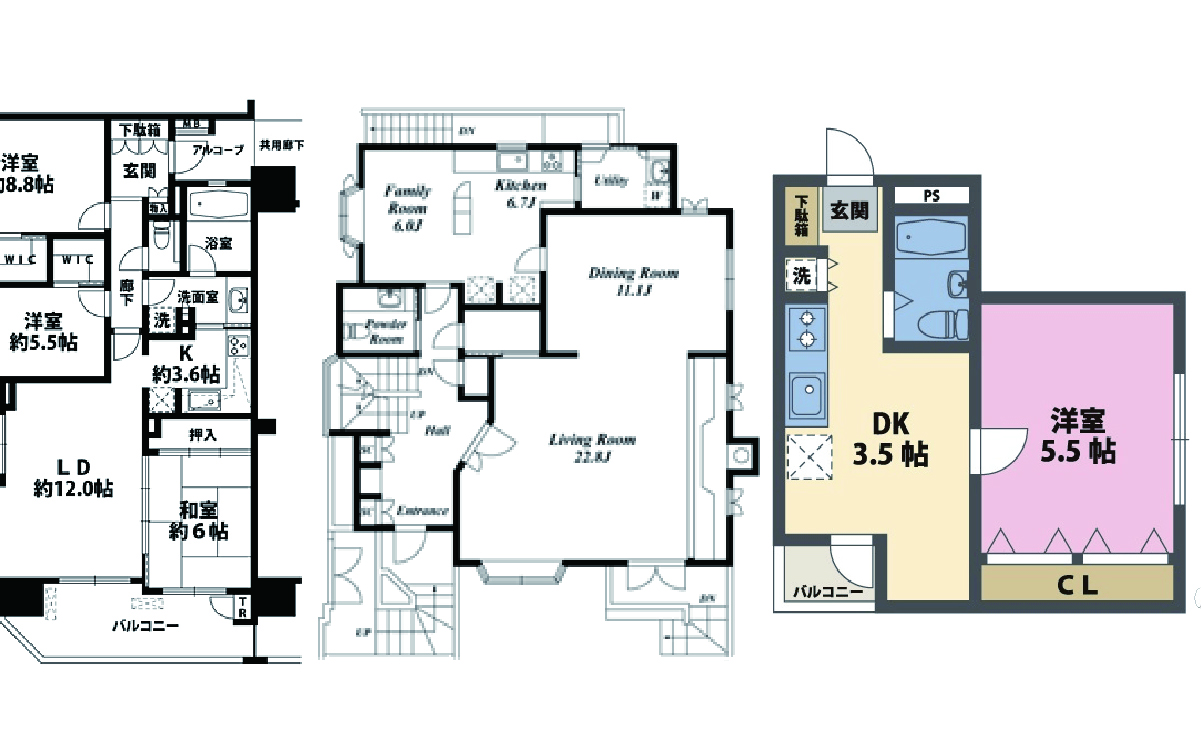

人気記事間取図12種類の定義・特徴を解説!【1R~4LDKタイプまで】

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)